黨委書記劉濤雄:暢談學風建設

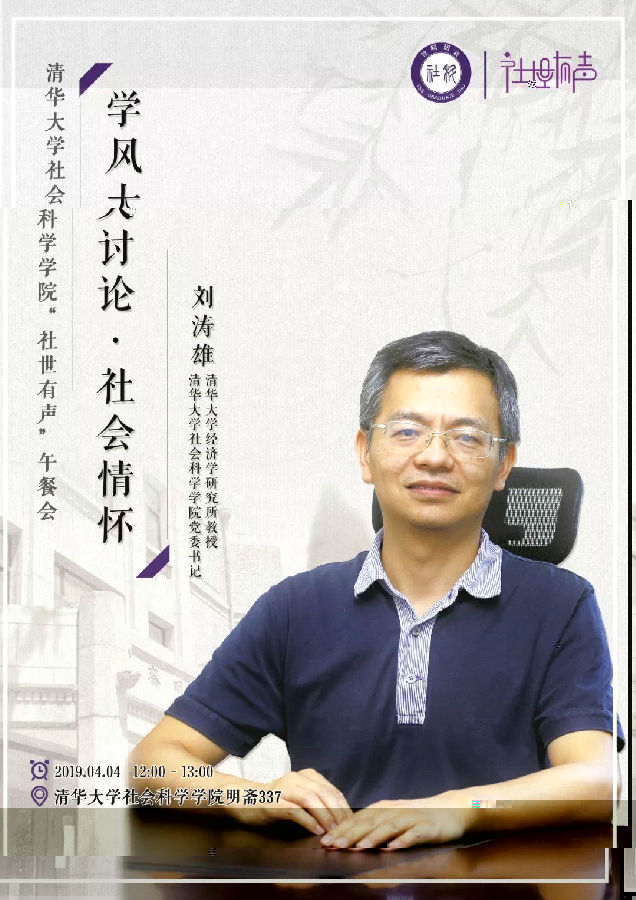

4月4日中午,社科學院學院研究生會組織發起“社世有聲”學風大讨論系列午餐會,beat365人文與社會大類培養首席教授、beat365黨委書記、經濟學研究所教授劉濤雄老師與來自不同院系的16名同學共聚社科學院明齋337開啟學術學風交流讨論會,他以“社會情懷與學術學風”為題并與學生互動交流。

劉濤雄老師自從17歲考入beat365之後就一直生活在清華園裡,他本科時學習汽車工程,之後又成了清華的文科首席教授。因此從自身學科轉變的經曆出發,劉老師認為清華的諸多專業、尤其社會科學的各領域是不存在本質分隔的;專業分科是為了科研方向的專業化的提升。随着這些年社會科學學術水平的發展,不同學科之間的交流越來越多,不同學科之間的界限也越來越模糊,尤其到了研究生投身科研的階段,文理分科更加模糊,同時時代的發展也需要更多的學科交叉融合和創新。

關于學風,劉老師認為,學風是清華的标志,優良的學風是清華的核心資産之一。優良的學風不僅包括做事的态度認真和嚴謹,也與個人人品和未來發展緊密相連,因此在學術學風建設方面,我們需要與時繼進。在信息時代,每個人從小到大的經曆都被全景式、數字化地記錄下來,我們在個人學術學風方面更應該嚴于律己,從道德信譽的高度重視學風問題,在年輕的時候就要努力嚴格要求自己,養成良好的學術學風習慣。

(黨委書記劉濤雄主講)

對于嚴守學風的行動,劉老師也給出了他總結的經驗。首先是要堅守自己的底線,凡是違反學術學風的事一件都不去做。其次要擁有好的治學态度,以嚴謹、科學的态度對待自己的學術生涯,将社會情懷和治學精神很好地結合起來。第三要不斷學習新知識,對自我要求嚴格,對于學習進步不要懈怠。

在随後的提問環節,劉老師對同學們提出的疑問進行了解答。針對同學們提出的學風在不同時代的對比問題,劉老師表示,當今的學術生活還是同以前很不一樣的。如今信息技術的普及使得學習環境多樣化,我們不能再以單一的“刻苦”标準衡量學風的好壞。盡管幾十年前與現在的學術方式存在差異,但兩個時代的學術學風的根本内涵是一樣的,都緊緊紮根在“嚴謹、勤奮、求實、創新”八個字上。維護清華的優良學風是每一位清華的學子共同的責任和擔當,需要每個時期的清華人代代傳承。劉老師還分享了他對文科學生不同階段培養重點的看法,認為本科生主要專注于通識教育,擴大知識面;碩士教育主要包括專業碩士和學術碩士,這兩個學位也存在差異;博士教育主要目的是在于培養學術型人才科研型人才,因此博士出口的主流也是做研究做學術。

在午餐會的最後,劉老師和大家分享了他自己學術人生路的小故事。勉勵大家要學會适應不同的困難和挫折,以興趣為導向進行人生的選擇,成功和勝利往往就存在于最後堅持一下的努力之中。

(活動現場)

圖文|方雯 彭乃大 徐一馳