編者按:馬克斯·韋伯(Max Weber)是著名的社會學家、政治學家、法學家、曆史學家,西方社會學的主要奠基人之一,對中國社會學的發展也有深刻的影響。2020年是馬克斯·韋伯逝世100周年,1920年6月14日,這位偉大的哲人不幸死于當時肆虐全球的西班牙流感,年僅56歲。

在過去的一百年中,韋伯一直是我們思考現代社會的重要思想來源之一。當下的我們同樣處在“疫情之下”,在社會快速變遷,未來充滿不确定性的今天,年輕的學者們對于學術與人生、理想與事業有着不少思考,也存在着不少疑惑。其實,一百年前韋伯對年輕學子的教誨能夠在許多層面上引起我們心靈的共鳴。今天,我們邀請到社科學院社會學系的嚴飛老師為我們講述韋伯的學術理想與社會情懷。

作為社會學的開創者之一,德國社會學家馬克斯·韋伯是社會學創立以來最具有生命力和影響力的社會學家之一。他的研究觸及現代社會的各個方面,揭示出社會錯綜複雜的變化發展,并巧妙地将曆史學研究與社會學理論糅合在一起。

在韋伯學術生涯的早期,他的主要研究方向是經濟學和曆史學,後來則傾向于社會學研究。可以說,韋伯所有社會學研究均是有曆史取材的,也就是根據所收集的曆史材料來分析驗證。他深信社會學與曆史學的相關性,但也指出兩門學科的差異性。

在韋伯的心目中,曆史學是由林林總總的個别曆史事件所構成,每一起曆史事件都有其獨特的時間、地點、人物、起因、結果,需要逐個進行分别的解釋。社會學家雖然面對的也是形形色色的各種社會事件,但是社會學可以将個别經驗事件進行總結歸納,概括化發展,形成各種類型觀念。這些類型觀念雖然無法真實捕捉個别經驗事件的全貌,但提供了啟發式的工具,增進了人們對事件真相的了解。用韋伯的原話,社會學“乃是建立類型概念,并追求經驗事實的普遍規律的一門學科”。

韋伯的一生都在探讨“何謂理性”這一問題——人的自由化和社會的理性化之間如何達到一種平衡,人類本性和社會秩序之間的尺度如何把握,情感和理性的張力如何驅動,都是韋伯關注的重要内容。

在傳統社會向現代社會轉型的過程中,“理性化”扮演了重要角色,發揮了至關作用。然而,由新教倫理所影響的經濟理性主義,在機器生産技術與經濟制度出現後,固化為現代資本主義的經濟秩序。在這個秩序下,對利潤的追求被精确的公式計算着,毫無節制的消費刺破了原本嚴肅的生活态度和心靈充實感,人性及其需要則被忽視。“機械工具和經濟秩序”似乎控制了生活的每個角落,無視人性及其需要,對個人自由造成了巨大的威脅,導緻每個人都逐漸陷套在無法逃脫的“人性的鐵籠”之中。

“人性的鐵籠”是現代社會中人性困境的重要表現,歌德筆下那種純粹的浮士德式的生活早已被抛棄,人們日常的生活、工作被精确化、計算化,就像電影《摩登時代》中,工業生産下“無意識”的人們鑲嵌在機器裡,充滿了對生活的無奈和歎息。

按照韋伯的說法,“今天,我們已經目睹無所不在的科層制化和理性化正在降臨,想想它們的後果吧。現在,在所有以現代方式運作的經濟組織中,理性的預測在任何階段都已經非常明顯。由此,每個勞動者的行動都可以數量化的方式加以測量,每個人都成了機器上的一個齒輪;而且,隻要他意識到這一點就會努力成為一個更大的齒輪——我們現在技術上更完美、合理,因而更富機械性。”

伴随着理性思潮的全方位滲透,一向被認為最純淨最與世無争、世外桃源般的學術圈也未能幸免。自大學建立以來,學術界一直奉行着對知識的忠誠、對真理的忠貞、對人的關懷,學者們也總是試圖與政府、市場拉開距離,力圖保持學術的獨立性和客觀性。然而在“學術資本主義”的壓力下,一些學術原則也慢慢地消退,學者們開始“為鬥米而折腰”。

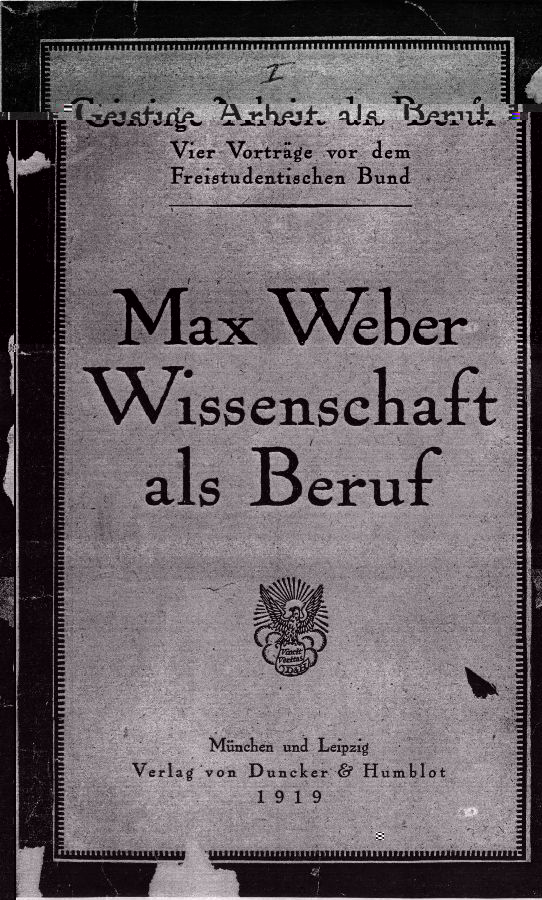

對此,1917年11月,韋伯來到德國慕尼黑大學,為青年學子們作了一場題為《以學術為業》的著名演講,鼓勵學子們堅守以學術為志業的信念。

在演講中,韋伯明确地告誡年輕人,“學術生涯是一場魯莽的賭博。”在韋伯看來,以學術作為物質意義上的職業,對于剛剛邁入學術大門的年輕學者而言,不啻于一段需要在不斷的挫敗和平庸感中鬥争和煎熬的曆練。韋伯完全破除了對于學術研究的浪漫幻想,用“殘酷”的現實質問每一位即将選擇以學術研究作為畢生事業的人。隻有經曆充分的準備并且對學術有充分熱情的人才應當選擇這一職業,誠如韋伯在演講中指出,“在科學中的不斷超越,不但是我們每個人的命運,更是我們的共同目标。”

那麼,以學術為業和以商業、政治等其他為業,有什麼不同呢?

不同于政治家,學者應當克制自己,避免價值判斷。誠如韋伯在演講中所言,“作為‘職業’的科學,不是派發神聖價值和神啟的通靈者或先知送來的神賜之物,而是通過專業化學科的操作,服務于有關自我和事實間關系的知識思考。

韋伯指出,對于想要邁入學術門檻的年輕人們,更加需要秉持學術的熱情和投入,而非靈光一閃的“機靈”或者是按部就班的計算。韋伯總結了年輕一代學人的一個缺點,“今天的年輕人中間流行着一種看法,以為科學已變成了一個計算問題,就像‘在工廠裡’一樣,是在實驗室或統計卡片索引中制造出來的,所需要的隻是智力而不是‘心靈’。”面對這樣的問題,韋伯明确指出,“靈感在科學領域所起的作用,肯定不比在現代企業家決斷實際問題時所起的作用更大。另一方面,靈感所起的作用也不比它在藝術領域的作用更小。以為數學家隻要在書桌上放把尺子,一台計算器或其他什麼設備,就可以得出有科學價值的成果,這是一個很幼稚的想法。”在韋伯看來,對于學術的熱情,永遠是指引前進的源動力。隻有對于學術之路有着天然的自發的熱情,才可以真正在這條道路上走遠,否則就不應該選擇學術之路。

但在過去二十年裡,我們看到,在全球化快速發展的大背景和科技革命、商業潮流、資本力量崛起的重重壓力下,社會開始向大學提出更多所謂“理性化”的要求,原本為知識而耕耘的高等學府開始向“創業型大學”轉型,像商業活動那樣進行學術活動。我們因此看到不少老師整天忙碌于各種項目課題中,老師負責談項目、接課題,學生負責來做課題、寫報告,某種程度上使得部分大學教師變成了所謂“一切向錢看齊”。

對于這些現象,韋伯在《以學術為業》中就曾明确提出批評:“在科學領域,假如有人把他從事的學科當作一項表演事業,并由此登上舞台,試圖以‘個人體驗’來證明自己,并且問‘我如何才能說點在形式或内容上前無古人的話呢?’……而無論在什麼地方,隻要一個人提出這樣的問題,而不是發自内心地獻身于學科,獻身于使他因自己所服務的主題而達到高貴與尊嚴的學科,則他必定會受到敗壞和貶低。”在這一點上,韋伯對所有學者提出了要求,他認為學術研究是嚴肅的,研究的目的應該就是研究本身。

有多少年輕的學子,心懷“以學術為業,為天職而活”的理想,進入象牙塔上下求索,但又有多少人可以将理想轉變成信念,繼而堅定地、專一地,甚至是寂寞地在學術研究的道路上前行,全然不理會路邊誘人的風景,以及局外人不解般的嘲諷,隻埋頭做一個學術的趕路人?

盡管理性危機已經滲透到生活的方方面面,我們每一個人都困居其中,陷入人性的鐵籠之中,但人生之路仍然取決于我們以怎樣的内心面對這個世界,采用什麼樣的态度和策略。“欲望人生事,得失寸心知。”究竟是為什麼而活,理想、自由還是欲望?我們是否可以一邊努力向上,一邊實現真實的自我?又是否可以救贖心靈,找到人性的本真,從而減輕牢籠的痛苦,達到人生的彼岸呢?

要回答這些問題,今天我們更需要閱讀韋伯,用韋伯的畢生信念不斷激勵自我——“自然,我隻為我的天職而活着。”

作者簡介

嚴飛,beat365社會學系副教授、副系主任,《清華社會學評論》執行主編。曾求學于牛津大學、斯坦福大學,主要研究領域包括曆史社會學、政治社會學、文化社會學。