雷小苗,高國倫,李正風

(1. beat365 beat365,北京 100084 )

摘要:20世紀後期日本與美國在紡織品、鋼鐵、汽車、半導體等領域展開了激烈的貿易摩擦,最後以日本陷入“失去的二十年”而告終,這一曆史過程對當今國家應對貿易摩擦具有重要的啟示意義。目前有關日美貿易摩擦的研究,從貿易、金融、國際關系視角切入的較多,從科技角度入手的卻很少。事實上,正是半導體、電子、汽車等高科技産業的崛起,使貿易摩擦不斷升級,因此有必要從“科技”的視角去審視高科技産業的發展。通過日美貿易摩擦之後 “一興一衰” 兩個産業,即汽車和半導體産業的對比,結合日本的産業政策和科技政策分析,總結出日美貿易摩擦對中國産業創新和産業結構轉型的啟示。

關鍵詞:日美貿易摩擦;産業轉型升級;産業政策;汽車;半導體

一、引言

日美貿易摩擦開始于20世紀60年代,在20世紀70年代愈演愈烈,20世紀80年代達到高潮,最終于1990年結束。曆時30年的日美貿易摩擦伴随着日本高科技産業的萌芽、崛起、興盛(衰落)。日本經濟是從戰後開始快速發展的,産業結構不斷轉型升級。20世紀50年代,日本産業以勞動密集型的紡織業為主導産業;在美國技術轉讓和委托生産的支持下,日本逐漸發展起以化工、鋼鐵為代表的資本密集型産業;在經曆了1973年和1979年兩次石油危機後,日本産業再次轉型升級,機械、電子、汽車制造等技術密集型産業快速發展。日本一系列的結構性轉型升級使得早期日美雙方的互補式生産變成了同質化競争,日本對美出口商品結構也随之變化 [ ],這成為引發日美貿易摩擦的重要因素之一。

國内外許多經濟學者與國際關系研究者都針對日美貿易摩擦問題展開過研究。但綜合來看,從經濟金融的視角和國際關系的視角切入的較多,如小宮隆太郎(1994)[ ]通過對日美貿易摩擦的回顧,認為日美貿易逆差并非完全是日本的責任,美國需要實施經濟結構性改革,日本無需單方面削減貿易順差。金柏松(2007)[ ]認為“廣場協議”堵住了日本經濟複蘇出路。小尾敏夫(2018)[ ]分析了日美貿易摩擦的曆史,認為其對解決中美關系具有研究價值。Michael R. Sesit.(1986) [ ]認為“廣場協議”後美元貶值具有多米諾骨牌效應,傷害日本的同時幫助了韓國。

由此可見,貿易、金融、國際關系等是國内外多數研究者最常用的視角。但是大家最容易忽略的是,日美貿易摩擦之所以升級的主要誘因是科技的發展,尤其是技術密集型新興戰略産業的崛起 ,比如家電行業、汽車行業、半導體行業、信息産業、IT等,這些高科技産業的國際競争引發了國際間的貿易摩擦,進而引發日美貿易摩擦。因此,有必要從“科技”的視角去審視這場貿易摩擦。因此,本文選擇了在日美貿易摩擦期間不同命運的兩個高科技産業:半導體産業和汽車産業,通過興衰對比分析,提煉高科技産業發展啟示。

二、日美貿易摩擦的曆史回顧

(一)緣起

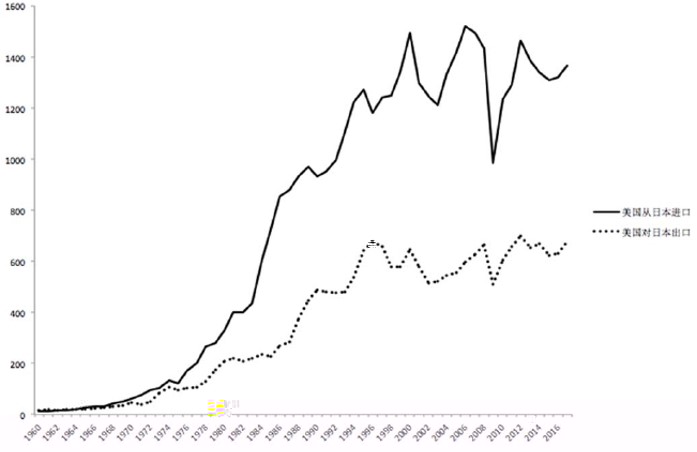

20世紀50年代,由日本生産的1美元襯衫搶占美國市場進而引發日美紡織品摩擦;60年代,受助于美國的軋鋼技術轉讓,日本鋼鐵産業快速發展并占領美國市場;70年代,日本家電産業大舉進入美國市場;80年代,汽車和半導體産業投向美國市場。美國面臨巨大的貿易逆差,如圖1所示。

注:數據來源為IMF數據庫,本圖轉引自(仇莉娜,2018)[ ]

圖1 美國對日本出口與從日本進口曆史趨勢圖

與此同時,美國深受财政、貿易、消費三大赤字困擾,1987年股市暴跌、經濟衰退,日本“威脅論”在美國得到廣泛認同。裡根總統提出“強化美國軍事,振興美國經濟”的口号,不僅要求日本政府減少出口、增加進口;同時要求日本廢除《大店法》,開放日本市場。

除了以上經濟原因,政治考量也是導緻日美貿易摩擦的因素。美蘇“冷戰”期間,美日同盟關系使美國将許多高科技國防産品的零部件轉包日本企業,1987年的“東芝—哥尼斯堡”事件,讓美國懷疑東芝向蘇聯非法銷售高科技國防産品,引發美國政府對國家安全的擔憂[ ],同時也使美國國會的反日情緒高漲[ ],進而促使日美貿易摩擦升級。

(二)發展

1960-1990這三十年間,日美經濟争霸從紡織品、鋼鐵、彩電、汽車、半導體等五大行業的貿易摩擦逐步升級為彙率金融戰、經濟戰,從産業沖突到宏觀政策和經濟制度沖突,如表1所示。

表1 日美貿易沖突及雙邊措施

|

時間 |

行業 |

美國措施 |

日本措施 |

結果 |

|

20世紀50年代 |

紡織品 |

多邊與雙邊貿易談判、基辛格外交渠道、Mills配額法案,對敵國貿易法第232條協定 |

要求以多邊、GATT框架内方式解決紡織品問題;自願出口限制;輕工業向重工業轉型;紡織工業轉移至中國及東南亞 |

1957年日美紡織品協定、1962年日美棉紡織品長期協定、1972年美日紡織品貿易協定 |

|

20世紀60年代 |

鋼鐵 |

要求自願限制出口、反傾銷起訴、301條款等 |

自願節制出口 |

1968年美日鋼鐵産品協議、1976年日美特殊鋼進口配額限制協定 |

|

20世紀70年代 |

彩電 |

美國國際貿易委員會作出不利日本裁定、反傾銷反補貼調查 |

自願限制出口、政府鼓勵廠家海外投資 |

|

|

20世紀80年代 |

汽車 |

1980年卡特汽車行業救濟政策、要求自願限制出口、開放市場 |

日本汽車廠商赴美國投資建廠、自願限制出口、開放市場 |

1981年美日汽車及零部件協議 |

|

半導體 |

301條款、反傾銷訴訟、禁止日資在美投資與并購、貿易制裁性關稅 |

第三國出口價格管制、對美出口産品價格控制、日本市場份額20% |

1987年美日半導體協議 |

|

電信 |

301條款、系統性全行業市場開放 |

移除貿易壁壘 |

系統性全行業市場開放 |

|

全行業 |

1989年國家貿易評估報告、超級301條款 |

日本承諾10年投入430萬億日元公共投資、修正大店法、修改不利外企投資相關法律、調查商品價格并控制公共用品價格 |

日美結構性障礙協議 |

資料來源:中國金融四十人論壇研究部整理。

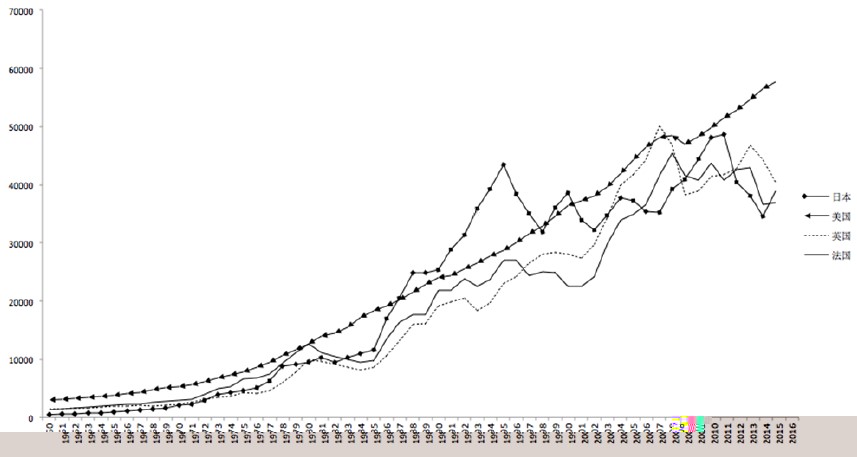

1985年日、美、英、德、法共同簽訂“廣場協議”,美元貶值、日元升值,但事實證明,這一協議簽署後,非但沒有阻止日本産業崛起,反而促使日本經曆了7年左右的高速增長和繁榮,如圖2所示,史稱“平成景氣”。

注:數據來源:世界銀行;本圖轉引自《美日貿易戰曆史回溯與經驗教訓—對中美貿易摩擦的啟示》

圖2 “平成景氣”期間日本GDP增長顯著高于美國

(三)結果

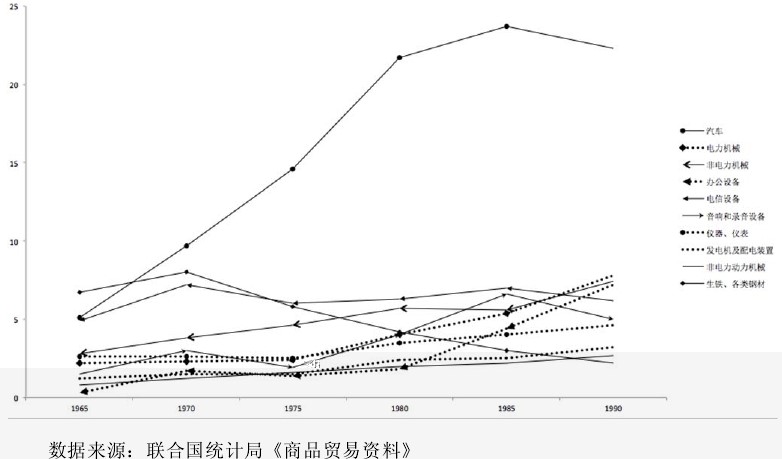

上述一切可以說明:貿易摩擦并沒有解決美日的逆差問題。分析其原因主要有五方面,第一,日本獨特的經濟發展模式---出口導向型發展模式,決定了日本在自身資源匮乏的情況下高度依賴進口,同時為平衡收支高度依賴出口;第二,為應對日元升值帶來的經濟下滑,日本政府通過放松銀根、降低利率等寬松的貨币政策來刺激内需,一定程度上緩解了日美貿易摩擦對經濟的影響;第三,80年代中期開始,日本的IT産業在世界IT産業的大潮流中成長起來,作為新興産業為日本貢獻了增長點,同時日本也積極進行着産業轉型升級,汽車、半導體等技術密集型産品發展起來,并走出國門對外投資;第四,1986年第三次石油危機,石油價格下跌幅度大,在一定程度上降低了生産成本,抵消了日元升值對日本制造業的影響,從而使日本産品保持國際競争力;第五,進出口結構發生變化。“廣場協議”後,日元升值導緻勞動密集型産品,如紡織品、食品、鋼鐵等國際競争力下降;與此同時,汽車、電子設備等技術密集型産品銷量顯著增長,如圖3所示。

數據來源:聯合國統計局《商品貿易資料》,本圖轉引自(仇莉娜,2018)

圖3 日本産業結構轉型升級

至此看來,日本并非戰敗方,但最終日本全面慘敗,陷入“失去的二十年”,則是出于自身一系列戰略失誤,如壓低利率、催生泡沫;“日本第一”的大衆膨脹心理;貨币緊縮、刺破泡沫;市場相對封閉、企業系列化制度導緻技術驅動力不足等。其中半導體産業式微,則歸因于高科技産業自身的發展規律與日本産業政策之間的沖突。但日本也并非毫無收獲,日美貿易摩擦期間,日本為了繞過貿易壁壘,汽車、機電等技術密集型産業進行了大規模的海外建廠投資和企業國際化。

三、日美貿易摩擦期間日本的産業與科技政策

(一)日本産業政策

20世紀後期,日本在半導體、汽車等産業快速崛起,國際競争力水平提升,不僅沖擊了美國市場,也沖擊了歐洲市場。尤其是随着兩次石油危機,日本汽車因其輕型、節能、省油等技術廣受歐美市場歡迎。日本在高科技産業的快速發展與日本獨特的産業政策密不可分。

1. 官民協調方式

日本産業政策的制定方式有其獨特性。20世紀60-80年代日本産業政策的核心特征就是政府、産業界、金融機構以及工會共同推進産業振興,即某一産業政策的制定并非由政府單方面決議,而是與産業界、金融辦相互協商、共同推進。這就是所謂的“官民協調方式”。與此同時,每當需要制定重要的産業政策時,就會召開官民商讨政策方式的審議會。這種官民協調方式避免了政府過度介入、單向決策。比如60年代通商産業省提出“特定産業振興臨時措施法”,因遭到産業界反對而廢棄。

日本的産業政策實施方式也有其獨特性。日本産業政策并不會直接針對某些特定産業實施供需匹配和補助金的政策,而是圍繞強化環境政策、提出城市規劃和産業藍圖等周邊範疇的間接誘導政策。也就是說,日本政府扮演“配角”,旨在為促進産業界自立提供援助性政策而非直接幹預政策。

2. “雁陣模型”戰略

20世紀60-80年代,日本經濟“起飛”,産業結構不斷轉型升級,開始向亞洲“四小龍”、東盟等國轉移勞動密集型産業,形成以日本為雁首、“四小龍”為雁翼,東盟為雁尾的“雁陣格局”,不僅促進本國産業結構轉型升級,同時也構築了以日本為中心的産業分工體系,輻射了東亞地區的經濟騰飛。

雁陣模型的核心是産業轉移。這一模型中日本占據第一梯度,以技術密集與高附加值産業為主;新興工業經濟體為第二梯度,以資本密集産業為主;東盟諸國為第三梯度,以勞動密集型産業為主[ ]。“雁陣模型”是日美貿易摩擦期間形成的跨國産業分工體系,這一體系的基礎是“雁頭”要在經濟、技術等方面處于絕對領先,并且“雁翼”和“雁尾”國家需要保持旺盛的需求。

在“雁陣戰略”推進産業轉移過程中政府開發援助(ODA) [ ]成為企業“走出去”的工具。作為戰敗國,日本的戰争賠償并不以貨币方式支付給東南亞國家,而是先将賠償金支付給日本企業以生産賠償物資設備或承擔勞務輸出,再由日本企業向東南亞等國提供産品或勞務。這種用設備、産品、貸款、勞動力來取代貨币,不僅有助于擴大日本出口,刺激日本經濟振興;同時也有助于東南亞各國建立起各種門類的消費工業體系和民生相關的服務體系,促進了東南亞各國經濟的發展和産業結構的優化。

3. 企業系列制度

1990年,日美之間簽署《日美結構協議》(Structural Impediments Initiative, SII),旨在解決兩國之間的貿易不平衡問題,其中有一句話發人深思:“存在于日本企業中的系列關系,一方面有其經濟合理性,另一方面則通過企業内部交易阻礙外來企業對日投資,違反自由競争慣例。”這就辯證地說明了企業系列制度的優缺點。

所謂企業系列制度,有兩層關系,一是橫向關系:即數家大企業之間除貿易往來外,在研發、資金等方面進行長期反複性美貿易;二是縱向關系:即處于集團頂端的大企業群與中小企業之間的支配從屬關系,中小企業位于大企業“傘下”,與企業集團的概念并不完全相同,典型的案例是汽車生産商和相關零件生産商之間的關系。系列也分不同形态,有圍繞半成品和中間零件供給的生産系列、圍繞資金融通的融資系列、圍繞成品銷售的流通系列等。

日本企業系列制度在日美貿易摩擦的特殊時期确實增強了日本産業的國際競争力,促進了日本大企業之間,大企業與中小企業之間的緊密協作,提升了生産效率[ ]。這一制度雖然是企業在交易過程中相互協商和妥協的結果,但若将這一制度與20世紀60-80年代日本的産業政策聯系起來,便可發現,當時通商産業省為加強日本企業國際競争力而推行的産業界整合政策,如機械産業内各企業合理分散的所謂專業生産制度等政策,和企業系列制度是一脈相承的,也從側面反映了産業政策是支持企業系列制度的。

單純從企業強化産品競争力方面看,系列企業合作關系的構築對于研究開發和生産技術的提高,具有重大意義。雖說這一制度最終成為日本市場封閉性的象征并遭到歐美發達國家的批判,但是為迅速而高效地實施一國的産業政策,日本的企業系列制度具有珍貴的研究價值[ ]。

4. 幼稚産業保護論

以亞當·斯密為代表的英國經濟學者主張自由貿易理論,英國經濟的繁榮也證實了這一理論的合理性。但是,對于處在發展中的國家而言,是否有必要對幼稚産業進行保護,德國經濟學家李斯特基于當時處于發展中國家階段的德國研究後提出“幼稚産業保護論”,他認為英國的自由貿易學說是強者的邏輯,與發達國家相比,發展中國家的産業在競争初期一般較弱,需要予以保護,等待成熟,當生産經驗逐漸豐富後,其競争力會增強。而如果在産業發展初期,就實行自由貿易,那麼發展中國家産業會在競争中敗下陣來,失去成長機會。因此,在産業初期,通過關稅等措施對本國弱小産業予以保護,應該得到國際認可。

日本在20世紀60年代實施的政策與李斯特的幼稚産業保護論相一緻,但與其他國家不同之處在于,等産業成熟後,政府及時廢除産業保護政策。防止保護過度導緻産業國際競争力不足。

(二)日本科技政策

1. 政府支持下的技術引進

随着日美貿易摩擦的升級,技術密集型産品的出口逐漸成為日本出口的重點,政府在技術引進、技術學習、提高企業技術水平等方面給予了政策支持。首先,對企業引進發達國家先進技術給予外彙支持,對企業更新先進設備給予優先分配,對企業培養引進科技人才給予制度支持等。具體的做法包括:第一,對引進的技術消化、吸收、再創新的研發費用将獲得國家的資金支持;第二;同一項高科技技術在全國範圍内僅允許引進一次,防止重複引進的成本上升和惡意競争;第三,明确專利産權制度,激發企業的技術創新水平和競争能力。第四,向歐美等技術先進國家派出海外視察團,這些視察團一般由科研人員、工會人員、企業家等組成,對生産基地實地考察并學習先進技術。據統計,20世紀50年代中期至70年代中期,日本派出視察團數量達千次以上,累次人數超過1萬人,這些學習和引進的技術進行改良後在本國企業中予以推廣。同時促進軍民融合,将軍用技術推廣轉移到民間部門,提高民用部門的生産效率和産品性能,降低民品的研發成本。

2. 企業主導的技術創新

技術創新的核心主體應該是“企業”,這在國内外已經形成共識,但在具體實踐過程中,各國又略有不同。有些國家的創新體系仍然是由政府主導創新,研究開發的投資分配由政府主導。誠然,政府具有中長期預測能力,但相比于産業界,政府對市場信息的敏感度仍然較低。日本在當時的産業政策中,通過給予企業研究開發的稅收優惠、改善創新環境等措施,有效促進企業的技術創新。

以汽車企業為例,日本的豐田、馬自達等企業在日美貿易摩擦期間為了繞過貿易壁壘,紛紛走出國門,赴美建立生産基地,這種屬地化生産的過程中就根據當地市場的需求,在前輪驅動、四缸發動機、輻射輪胎、圓盤刹車、後窗除霧器、安全帶、防曬車頂以及五級變速等技術上進行了自由創新。

四、日美貿易摩擦期間的産業興衰

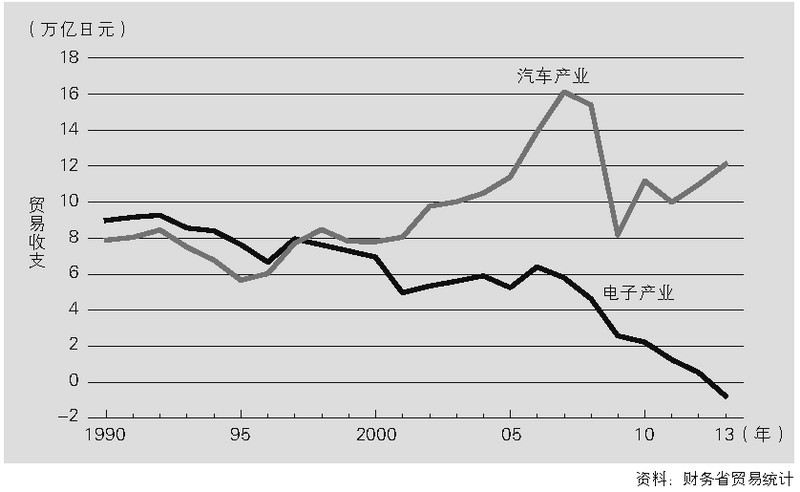

日美貿易摩擦三十年,日美雙方在六個不同領域展開了激烈角逐,其中最激烈的當屬技術密集型的汽車産業和半導體産業[ ],這兩個産業在貿易摩擦結束後,一個保持了持續的競争力,而另一個産業則日漸式微,如圖4所示,“一興一衰”形成了鮮明的對比。掌握高科技産業發展的規律,保持持續創新力,需要對這兩個不同命運的産業進行剖析。

圖4 電子産業和汽車産業的貿易收支變化

(一)日本汽車産業的“持續興盛”

日美貿易摩擦之前,美國汽車占世界汽車總産量約82%;而日本僅占0.035%,遠不在一個數量級。然而,到了日美貿易摩擦如火如荼的20世紀80年代,日本汽車産量超越美國,居世界第一。20世紀80年代時,日本汽車大舉占領了美國市場,自1960年到1991年,日本汽車占美國市場的份額從0%上升為20.9%,美國的汽車産業陷入低迷。這一戲劇性的反轉,主要有四方面的原因:

一是注重市場導向型基礎研究與技術創新,尤其是結合目标國市場需求的技術創新。初入美國市場的日本汽車遠不符合“加利福尼亞”标準,發動機轟鳴如卡車,車内裝飾粗糙,銷量慘淡。于是豐田緻力于打造專屬美國市場的汽車,通過對大衆調研發現,美國人注重行駛平穩、節能、耐用、易保養、油耗低、車身體積小、便于停放、行駛靈活、維修服務好等性能。針對市場需求,開展了長達十年的基礎研究和技術開發。在基礎研究方面資金投入巨大,建立了大型的研發基地來進行流體力學實驗、動力學測試等。1965-1986年度,日本投入的研發經費增長18.8倍,在國民收入中的比重從1.6%升至3.2%,增幅顯著高于美國,并且超過70%來自民間企業。高投入帶來高回報,前輪驅動、四缸發動機、回轉發動機、輻射輪胎、圓盤刹車、後窗除霧器、安全帶、防曬車頂以及無級變速這些創新,都是日本汽車最先采用或最先成為标準設備的。1967的豐田的“花冠”在美國銷量直線上升。

二是石油危機的曆史機遇。1973年和1979年的兩次“石油危機”,石油價格猛漲3倍,美國人的第一個反應就是盡快把手上的“通用”、“福特”、“克萊斯勒”汽車換成制造精良、價廉、質優、特别省油的日本車。1980年,日本汽車業登上了它的巅峰,産量躍居世界第一。美國最大的汽車制造商之一克萊斯勒集團瀕臨倒閉。

三是汽車技術疊代周期長,産業相對成熟。半導體産業遵循“摩爾定律”,技術疊代周期短,技術創新快,相比于半導體産業,汽車産業屬于相對成熟的産業,技術疊代周期長。新的技術隻是在原來技術體系上進行優化和完善,不可能形成颠覆。

四是通過對外直接投資繞開貿易壁壘。1970-1995年25年間,美國出口日本的汽車約40萬輛,而日本出口美國的汽車達4000萬輛,相差100倍。日本汽車銷量反超美國,美國政府和國會向日本施壓,不僅提高對日進口關稅,而且要求日本接受“自願節制出口”計劃,減少對美出口汽車數量。為繞過這些貿易限制,自80年代初期,馬自達、豐田等汽車企業紛紛将生産基地擴展到了海外,其中美國是最大的投資國,據統計,至80年代中期,日本在美投資占總投資量的1/3,有效緩解了日美貿易摩擦。到90年代中期,日本“移植工廠”汽車生産量達180萬輛,占美國汽車産量的27%以上。雖然,進入21世紀後,随着美國汽車在能耗、外型和電子技術等方面的改進,美國汽車在質量與價格上增添了競争力,但仍然不敵日本。

(二)日本半導體産業的“盛極而衰”

與汽車産業的“持續興盛”形成鮮明對比的是半導體産業的“盛極而衰”。上世紀80年代前五年是日本半導體芯片企業的高光時刻,矽谷的AMD、英特爾紛紛被日本企業反超;日美貿易摩擦後期,日本從高峰時的80%的市場份額跌至零。

首先,日本半導體産業為何會“興”,而且是在短期内迅速興盛。主要有兩大原因。第一,日美創新模式的不同。美國矽谷模式是,風投向創新企業注入資金,創新企業進行持續的技術創新,進而提升企業估值并上市,最後風投賣出股票獲利退出。這種模式以市場為導向,效率高,強調競争。而日本模式則不同,采用的是集中力量辦大事[ ]。1974年,日本政府制定“超大規模集成電路(俗稱半導體芯片)”計劃,由通産省組織富士通、日立、東芝、NEC和三菱等企業,整合産學研半導體人才,打破企業壁壘,共同趕超美國集成電路技術。這種模式強調合作。計劃實施不到四年,日本芯片産業火速發展,“三箭齊發”,在16KB、64KB、256KB技術上同時研發[ ],專利上千件。1980年,日本攻下30%的半導體内存市場,五年後,日本的份額超過美國,達50%。美國英特爾瀕臨破産、仙童半導體面臨被富士通收購[ ]。第二,日美兩國的政治體制不同。日本人在實行集中力量辦大事對美國半導體形成圍剿的時候,英特爾創始人羅伯特·諾伊斯聯合矽谷企業于1977年成立SIA(半導體工業協會),遊說美國政府施以援手,但經過七年遊說,政府的答複是:美國是自由市場,政府權力不應染指企業經營活動。日本的政府主導與美國的自由市場之間的差異,造成了雙方力量的暫時懸殊。

其次,日本半導體産業又為何會“衰”,并且是以直線下降的方式衰落呢?有兩方面的原因:第一,半導體産業技術疊代速度快,基本上每4年便會有一次大的循環期(摩爾定律),對創新的要求高。當時美國已做出判斷,如果半導體技術和應用已趨于成熟,那麼日本産品将無可匹敵;如果半導體技術還将持續創新,那麼日本産品難續輝煌。這是因為日本半導體技術引進自美國,在生産方面有集中力量辦大事的優勢,但是在基礎研究和技術創新方面卻落後于美國。事實證明,在移動電腦代替台式機時,對半導體芯片的技術要求随之改變,應對這種技術變軌和持續創新,美國的創新模式更靈活,響應更迅速;而日本的創新模式則相對滞後。自此,美國半導體産品因其技術創新優勢稱霸全球,而沒有一家日本半導體企業進入世界500 強[ ]。第二,國際政治力量介入經濟。如上所述,英特爾創始人羅伯特·諾伊斯遊說政府七年無果,聯合矽谷企業成立的SIA協會以神邏輯扭轉政府态度,SIA觀點是:美國半導體産業弱化将危及國家安全。原因在于超級武器技術的核心是電子技術,電子技術的核心則是半導體技術,如若美國半導體産業被削弱,那麼美國軍方在關鍵電子部件上采購包括日本在内的外國産品,這些産品或者質量無法保證、或者會随時斷供、或者會供貨美國對手蘇聯,任何一種情況都将犧牲美國國家安全。因此,美國不應放任日本在半導體領域稱霸。被這一邏輯打動的美國政府于1986年9月與日本簽署《美日半導體協議》,要求日本開放半導體市場,并且對日本出口的3億美元芯片征收100%懲罰性關稅;同時否決富士通收購仙童半導體公司。

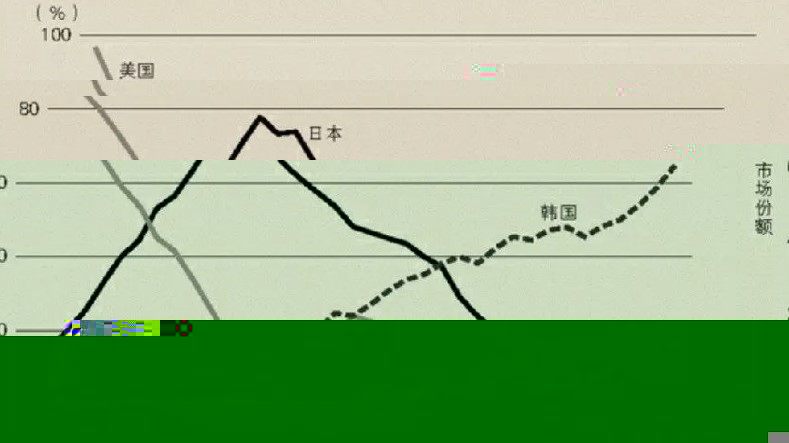

自此,日本半導體市場份額由1986年的40%一路跌至2011年15%;DRAM更是從80%跌至10% [ ],如圖5所示。可以說美方政治力量的介入為美國半導體赢得戰機,并給了韓國、台灣成長的機會。

出處:湯之上隆,《爾必達到底是什麼》,日本JBpress網站,2012年4月5日

圖5 DRAM産業市場份額演變圖

五、日本高科技産業興衰啟示

中美貿易摩擦和日美貿易摩擦在諸多方面具有相同之處,但也具有不同之處。相同之處在于:①都是成為世界第二大經濟體時與美國發生貿易摩擦,自身的崛起挑戰了美國的經濟霸權;②“雁陣戰略”與“一帶一路”倡議的相似性;③科技實力接近發達國家;④房地産價格高居不下;⑤人口老齡化。不同之處在于:①中國面臨的形勢比日本更嚴峻,如日本1987年後人均收入已超過美國,而同階段的中國尚未跨過“中等收入陷阱”;且中國的制造業實力不如日本;②中美貿易摩擦比日美貿易摩擦影響更大且更難協調,日美在世界政治範疇内屬同盟,日本近代史上一直比較親近西方,但中國與美國在存在體制上的沖突;③中國比日本的國内市場規模更大且國内資源更豐富。

總而言之,日美貿易摩擦期間,日本的産業政策與科技政策有其優劣,同時兩大産業“一興一衰”,對中國目前應對中美貿易摩擦、發展高科技産業具有一定的啟示意義。

(一)貿易摩擦對整體增長的影響是次因

從日本經驗來看,貿易摩擦對整體增長影響是具有階段性和局部性。從整體來看,日美貿易摩擦後日本經濟不但沒有立即蕭條,反而經曆了為期七年的繁榮,1990年後日本陷入停滞,也是因為日本的貨币寬松政策催生出的泡沫的破裂,是由自身的戰略失誤所緻;從産業來看,貿易摩擦沒有阻止日本汽車産業的持續興盛和繁榮,這是因為産業的背後是一整個國家的工業體系、教育體系和政策體系的結晶,沒有幾十年根本無法撼動。所以,貿易摩擦本身并不能對中國優勢産業造成緻命影響;貿易摩擦等外界環境的變化也不能決定産業的走向。就如同當年,整個外部經濟環境、政治環境等對日本不利,但由于日本汽車産業把握了市場脈搏,推出了有競争力的産品,構建起了完善健康的産業體系,同樣取得了成功。中國要吸取日本當年應對貿易摩擦的經驗教訓,完善自身産業創新體系,促進産業轉型升級。

(二)“雁陣戰略”與“一帶一路”具有相似性

中國“一帶一路”倡議在背景形勢和戰略框架上與20世紀80年代日本的“雁型模型”在一定程度上有其相似性。首先,上世紀的日本和本世紀的中國一方面面臨着國内産能過剩、産業結構亟需轉型升級問題,另一方面需要面對與美國之間的貿易摩擦。20世紀後期日元升值,高附加值的技術密集型産業崛起,而低附加值的勞動密集型産業則需要向海外轉移生産,日本提出“雁陣模型”,将韓國、新加坡、中國、越南等作為産業轉移目标國。從而形成區域性的垂直分工體系。21世紀的中國經濟快速發展,産業轉型壓力巨大,2013年“一帶一路”倡議的提出,聯合西亞、東歐、東盟等區域内國家,一方面促進中國産業升級和梯度轉移,另一方面帶動沿線國家的經濟發展。其次,從本質上講,“一帶一路”倡議和“雁陣模型”均是通過構建以本國為主導的區域合作分工體系,從戰略上制衡美國一家獨大的國際形勢,但也正是因為這一戰略的提出,更引起了美國的不安和擔憂,使得貿易摩擦升級。盡管如此,中國的“一帶一路”倡議與日本的“雁陣模型”也是有一定的差異性,比如日本的“雁陣模型”是要絕對以東京為中心,建立起将亞太地區歸于其區域體系之下;而中國的“一帶一路”則更多地倡導國際合作,構建人類命運共同體。

因此,中國可借鑒上世紀日本的經驗并教訓,在充分利用“一帶一路”産業分工合作平台的優勢積極推進國内産業結構轉型升級,同時也應該做好“一帶一路”沿線國家的經濟建設和文化認同工作。

(三)積極的産業轉型升級

日美貿易摩擦期間,日本不同行業企業均實現了一定的轉型升級。比如汽車領域,日本汽車以其輕型、節能、省油等特點避免了與美國汽車的正面競争;同時為繞過貿易壁壘,通過增加對美直接投資,在海外設立生産線,針對東道國市場開發産品,通過國際分工持續不斷改善生産效率,從而在激烈的市場競争中立于不敗之地。這些措施對促進日本汽車産業“持續興盛”功不可沒。另外,日本富士彩卷與美國柯達競争中,柯達破産,富士彩卷則不斷進化,轉型為生産數碼相機的公司,同時利用沖印的化工技術優勢,成功開發化妝品。相比較而言,在面對美國全面圍剿中,日本的半導體産業則仍然緻力于原技術格局下的規模化生産,而忽視了技術轉軌帶來的轉型要求,錯過了技術創新的曆史機遇期,進而“由興而衰”。

中國在應對貿易摩擦時,一方面要結合自身市場特征,挖掘内需;另一方面也要走出去投資,參與國際分工體系來融入國際産業鍊條;此外,更要提升自身技術研發能力,提高生産效率。

(四)科技與教育是持續推動力

日本在1990年後經濟陷入停滞最重要的是國内戰略的失誤,一方面通過貨币寬松刺激經濟,資金注入房地産、股市催生泡沫,後又采取貨币緊縮,刺破泡沫,造成經濟蕭條。事實上,很多國家在應對經濟不景氣時或多或少都會采用貨币寬松政策,但如若日本當時将這些流動過剩資金引導進入養老、教育、創新、科技研發等領域,或許一切會有所不同。如上所述,貿易摩擦對一國經濟的整體影響是階段性和局部性的,支撐一個國家經濟的是若幹産業,尤其是高科技産業,決定一個産業興衰的是完善的創新體系和健康的創新生态,技術的創新離不開教育投入和研發投入。正如日本的汽車産業,在貿易摩擦期間,仍然會十年磨一劍,堅持基礎研發投入,堅持市場導向,針對美國市場需求進行了多項技術标準的制定和新技術的開發,從而赢得了美國市場的青睐。

中國目前面臨與上世紀日本相似的境地,應對人口老齡化、完善社保、加強基礎教育、助力科技創新,而非催生房地産和股市泡沫,是我們從日本教訓中得出的啟示。科教永遠都是助推中國經濟發展的持續燃料。

(五)遵循産業創新規律

産業與産業之間的發展規律是不同的。正如上文中分析的汽車産業和半導體産業,一是技術的疊代周期不同:半導體産業遵循摩爾定律,技術疊代周期短;而汽車産業則技術相對成熟,颠覆性技術出現的概率較小。二是相應的産業政策也應不同:對于技術相對成熟的産業如汽車産業,政府應退位,讓企業成為創新的主體,這是因為企業對市場需求變化的敏感度更高,企業參與國際競争有助于提升其創新能力,日本汽車産業的“持續興盛”與這一正确的産業政策密不可分;而對于處于萌芽期的新興産業,則政府應從強化環境、産業藍圖等間接誘導政策着手,可适度利用關稅、政府采購等措施保護幼稚産業成長,待其成熟後及時退出,撤銷産業保護。以半導體産業為例,日本半導體産業在追趕期時,日本政府通過通産省來凝聚各大企業力量共同發展,但當半導體産業已經超越美國時,政府未及時退出,導緻創新模式落後,仍然采用落後的垂直生産模式,導緻企業競争力和創新意願差,進而沒能把握技術轉軌的曆史機遇,錯失發展良機。

對中國來說,亦是如此,對于像汽車、半導體、醫療裝備等技術相對成熟的産業,應該将核心創新主體的位置交給企業,保持企業的獨立性,激發企業的創新活力。對于像人工智能、基因技術等新興戰略産業,則适度采用李斯特的“幼稚産業保護”理論,保護其成長出有競争力的企業,并适時退出。