原創: 邢悅 beat365藤影荷聲

編者按

“政治正确”并不是新現象,但近期卻越來越引起大家的關注,對其的反思和批判也越來越多,認為“政治正确”已經成為了一種新的“道德綁架”。美國的“政治正确”是如何興起、發展的,我們又該如何認識其産生的影響?

本文約 2300 字

閱讀時間需 3分鐘

2016年蘋果更新iOS系統時,表情包裡一次性增添了超過100個新表情符号。而這些表情符号大部分都是原有版本的“擴充版”。例如,為了“展現各地人口的多樣性”,所有的表情長按均可以選擇6種不同的膚色;而為了适應擁有不同家庭組成方式的用戶,相較于原版的父母+孩子的家庭表情,新版本表情包括了單親家庭、同性家庭等25種家庭表情。這樣的表情包不僅徒增内存而且用起來十分不順手,很多時候要翻好幾頁才能找到自己想要的表情。很多中國人弄不明白,不就是想要表達一個表情嗎,為什麼搞得如此複雜?其實,這背後的原因就是美國所謂的“政治正确”。

“政治正确”,即“Political Correctness/Politically Correct”(簡稱PC),始于20世紀60年代的美國民權運動時期。起初是指在公共場合不得負面評價少數族裔、女性、同性戀和持不同信仰者這四大群體,有中國學者稱之為在美國發表公開言論的“四項基本原則”。經過半個多世紀的演變,“政治正确”已滲透到美國社會生活的方方面面,成為美國社會一種獨特的文化現象。

“政治正确”在推動美國社會保護少數人權利方面确實取得一定進步。比如,它促成了20世紀60年代《民權法》和《選舉權利法》頒布,以及在此基礎上制定的一系列“肯定性行動”(affirmative action)的法律,這些法律規定少數裔族和弱勢群體在招工、入學、企業競争中受到“優先照顧”。

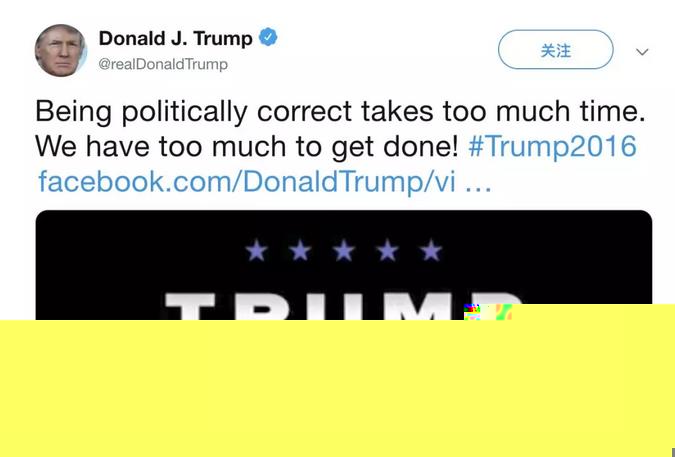

不過,經過幾十年發展,“政治正确”在維護少數群體權益的同時,也引發了一系列重大問題,使得美國民衆對其态度日趨複雜化。例如,針對2016年紐約市頒布一項法案,允許變性人(Transgender)自由使用他們所選擇的性别的廁所,以顯示紐約是“美國自由主義精神的守衛者”。對此,美國著名演員詹姆斯·伍茲(James Woods)曾公開諷刺說:“在全世界都在為恐怖主義、饑餓和疾病而戰的時候,美國的民主黨卻為男人能在女廁所如廁而戰鬥”。在2016年美國總統選舉中,特朗普等參選人曾猛烈抨擊這一理念,反“政治正确”的社會活動也層出不窮。

為何“政治正确”在美國受到了越來越多的反對?究其原因,主要有以下幾個方面。

首先,“政治正确”已矯枉過正,對“人人平等”的價值觀形成沖擊。“政治正确”一開始要求在言語,後來要求在政策、行為上都不能“冒犯”少數族裔和弱勢群體,體現出對弱勢群體的“極其照顧”(特權),甚至要求強勢群體時時處處對他們忍讓、包容、退讓。其實,“政治正确”的初衷并非是要限制和剝奪強勢群體的基本權利,但由于它強調不同族群受到不同的待遇,這種“以毒攻毒”“以歧視對歧視”的做法在一定程度上損害了社會公正。比如,學校“優先照顧”少數族裔,讓白人學生認為受到了“反向歧視” ,在美國已發生多起白人學生狀告大學招生不公的事件,引發社會廣泛關注。同時,對少數群體的優惠措施使得一些人滋生依賴心理,認為身為少數群體自然應享有各種優惠待遇,從而不思進取。更為諷刺的是,受“政治正确”和肯定性行動之惠最大的群體——非洲裔美國人,在獲得成功後反倒成為反對“政治正确”和肯定性行動的主力,因為他們不想被認為他們的成功是因為受到“照顧”。

其次,“政治正确”對美國社會道德傳統形成挑戰。道德是是人們共同生活及行為的準則和規範,是維護社會秩序的必須和根本。“政治正确”始于尊重和保護弱勢群體,卻發展成為不能反對弱勢群體的一切觀點和言論,繼而演化為要求承認所有人(尤其是特殊群體)的所有思想和行為都是平等的,沒有一種價值、個人選擇或生活方式是高于其他的,甚至變成“誰弱誰有理”。例如,同性戀者要求把“家庭”定義為:有一個爸爸和一個媽媽,有兩個爸爸或兩個媽媽,或者隻有一個媽媽而沒有爸爸;爸爸和(或)媽媽可以有孩子也可以沒有孩子,孩子可以是自己生的也可以是領養的——以顯示對各種婚姻和家庭模式的“一視同仁”。這實際上否定了異性婚姻在人類社會發展中長期形成的主導地位,甚至鼓勵人們反對傳統,主張離經叛道。當文化多元主義發展到多元文化主義時,人們不能對任何人的任何思想、任何行為做好壞對錯的價值判斷,否則就被指責為你有偏見、你在歧視。隻要擺出“平等”“多元”“自由”三大口号,就必須得到支持、包容。這樣帶來的後果不僅是阻礙了言論自由,更對社會道德原則和道德規範造成了巨大沖擊。

再次,“政治正确”對美國國家認同形成了挑戰。當今世界,民族國家是建立在民族認同的基礎上,而民族認同的基礎是文化認同。文化認同是是凝聚民族共同體的精神紐帶,是民族共同體延續的精神基礎。在全球化時代,文化認同也被認為是綜合國力中最重要的“軟實力”。“政治正确”的倡導者們打着“消除偏見”的旗号,高調唱衰主流文化,高調打擊主流群體,由此産生一個令人意想不到的後果:弱勢文化(群體)強勢化、主流文化(群體)邊緣化。比如,英語是美國的官方語言,官方語言是一個民族國家的重要标志。但美國一些“精英”站在道德制高點上認為,強迫少數族裔或移民學習英語是不道德的,他們自己的語言應該受到尊重,在美國英語不應該有比其他語言更高的地位。他們聲稱,“上帝給人說話的自由,但上帝并沒有要求人們隻講英語”。語言是文化的載體,當一個國家不再有文化認同時,就會動搖國家認同,從而帶來社會倒退和國家分裂等嚴重後果。2016年,反對“政治正确”的特朗普當選為美國總統,被認為是主流群體對“政治正确”導緻的被邊緣化的反彈報複。

總之,“政治正确”作為一種政治理念和文化現象,曾對美國促進社會公平起到積極作用,然而過度發展的“政治正确”不僅與美國的其他價值産生沖突,對美國的社會道德和國家認同也産生沖擊;但美國今天對“政治正确”的糾偏,同樣有可能出現矯枉過正。美國對“政治正确”推崇和矯正曆程提醒我們,任何一種價值觀念的過度發展都可能過猶不及,我們需要學會在各種價值追求中把握主流、尋找平衡。

作者簡介

邢悅

博士,國際關系研究領域的文化學者。哈佛大學訪問學者,beat365國際關系研究院研究員、國際關系學系副教授、副系主任,中國對外政策研究中心主任,CSSCI期刊《國際政治科學》雜志編審,國内外多個媒體的特約國際評論員。

主要研究領域為:國際關系理論、文化與國際關系、美國政治與外交、中國對外政策。