文獻來源:Kaiping Zhang and Tianguang Meng, “Political elites in deliberative democracy: beliefs and behaviors of Chinese officials,” Japanese Journal of Political Science (2018),19,643-662.

作者簡介:張開平,beat365政治學系助理教授,研究領域為政治心理學和政治傳播學;

孟天廣,beat365政治學系副教授,研究領域為中國政治制度、網絡與信息政治學以及計算社會科學。

上圖從左至右依次為本文作者張開平和孟天廣

政治精英在形塑國家發展方面發揮着格外重要的作用,因此,從保加利亞到中國台灣地區再到巴西,這些地方在第三波民主轉型浪潮中,所受政治精英的影響概莫能外。無獨有偶,政治精英也是推動中國社會主義民主建設的重要力量。本文通過對全國官員的調查,發現中國地方官員的民主信念受到本土政治文化(儒家價值觀和中國共産黨的根本信條)、個體特性以及社會和制度等方面因素的影響,他們中的一部分視協商民主為推動社會主義民主發展的基礎,另外一部分則從工具主義的角度看待協商民主。

在過去的幾十年中,世界範圍内的參與式民主和協商民主的實踐逐漸蔚然成風,越來越多的普通人能參與到政策協商和制定的過程中來。盡管如此,是否允許民衆參與到這一過程并回應民衆關切的需求依然取決于政府和政治精英。特别是在威權政體中,政治發展通常都是通過自上而下的頂層設計來推動的,精英的影響具有決定性地位。近年來,中國加快推進社會主義民主建設,在黨、政府、立法機關、民衆、民主黨派以及官方組織和非政府組織之間開展協商民主的實踐,對給政府官員産生了重要影響。但是在何種程度上,這些官員的心理和行為會在協商民主的實踐下産生影響?圍繞于此,作者試圖通過在全國12個省級行政區的官員抽樣調查數據予以探尋。

持允而論,學術界對待民主是否是普世價值的争論時至今日仍未休止。亨廷頓曾指出,不同文明和文化中的民主觀大相徑庭,李光耀也強調西方民主并不适用于亞洲社會。同樣,第四波的亞洲民主動态調查(Asian Barometer Survey)的調查結果支持這一結論。特别是對中國而言,相比于其他亞洲國家和地區,隻有一小部分的中國民衆将民主理解為政治自由,隻有1/4的民衆視民主為競争性選舉,而絕大部分的民衆仍然視民主為善治和社會公正。在儒家文化的影響下,中國共産黨創制并發展了包括群衆路線在内的一系列社會主義民主原則。其中,群衆路線包括了執政黨的群衆觀——“一切為了群衆,一切依靠群衆”,官員代表人民來行使權力,以及群衆工作方法——“從群衆中來,到群衆中去”,要求官員在執行政策時必須傾聽民意。很明顯,群衆路線的原則正是來源于儒家文化中的民本主義,并且民本主義對中國官員的民主觀産生了深遠影響。

為了探究中國官員對協商民主的理解,本文做出以下四條假設:

H1:中國政治精英根據儒家傳統和群衆路線來理解民主。

H2:中國政治精英的民主觀因人而異。

H3:中國政治精英對社會主義協商民主的理解與他們潛在的民主觀一緻。

H4:中國政治精英對社會主義協商民主的實踐取決于他們對民主的理解。

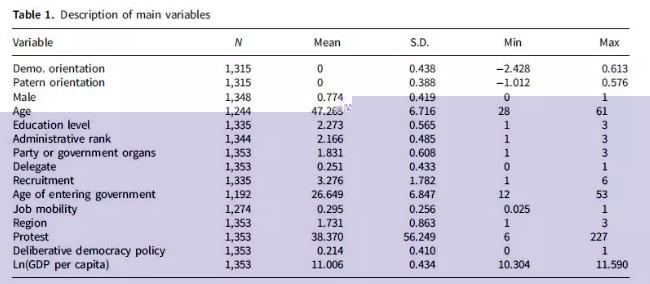

本文使用的數據來自于中央編譯局、beat365和中山大學主持的“發展社會主義協商民主”研究課題,該調查根據地理和行政級别運用配額抽樣的方法,在2015年3月到6月間,抽取了代表六個主要地理人口地區的12個省級行政區的2223名副縣(處)級和以上級别的官員,這些官員分别來自政府、政黨、立法機關和國企等部門。其中1/4的官員為副縣(處)級,有近1/2的官員為正縣(處)級,還有1/5的官員為副廳(局)級,關于他們個人情況的描述性統計如表1所示。

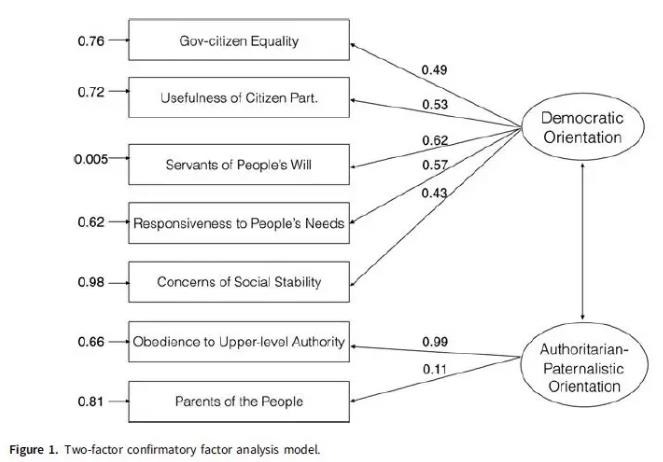

問卷對官員民主觀的理解通過多項選擇的問題進行測量,這些選項答案分别包括直接民主、選舉民主和群衆路線等,結果顯示有32.4%的官員認為“民主是公務員願意傾聽民意并根據民意來決策”,這一觀念符合民本主義和群衆路線的設想。有趣的是,有33.7%的官員認為民主就是直接民主也即“所有重大決策必須經過人民讨論并得到多數人的同意”,隻有19.1%的官員認為民主就是包括選舉在内的代議制民主。為了進一步區分官員群體中潛在民主觀念的不同結構,作者将問卷問題提取為家長式和群衆路線兩個維度,并在此基礎上先後使用主成分分析和驗證性因子分析的方法提取出民主導向和威權-家長導向的兩種民主理解觀,結果如圖1所示。

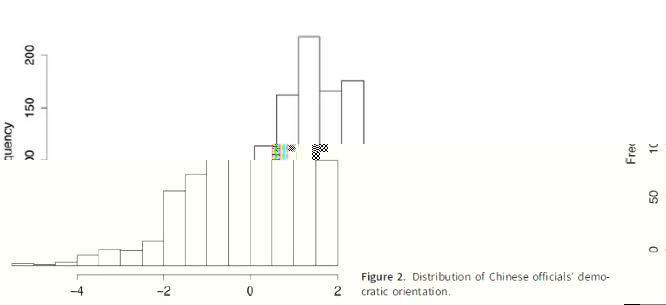

圖2是持民主導向觀念官員的分布情況,它顯示出中國官員如何理解他們自身與人民群衆間的關系。盡管很多官員都認為他們是為人民服務的,但也有相當一部分官員認為政府就是統治人民的,并且他們對公共參與表示出懷疑。這種認知的分野就為接下來檢驗假設2創造了前提條件。

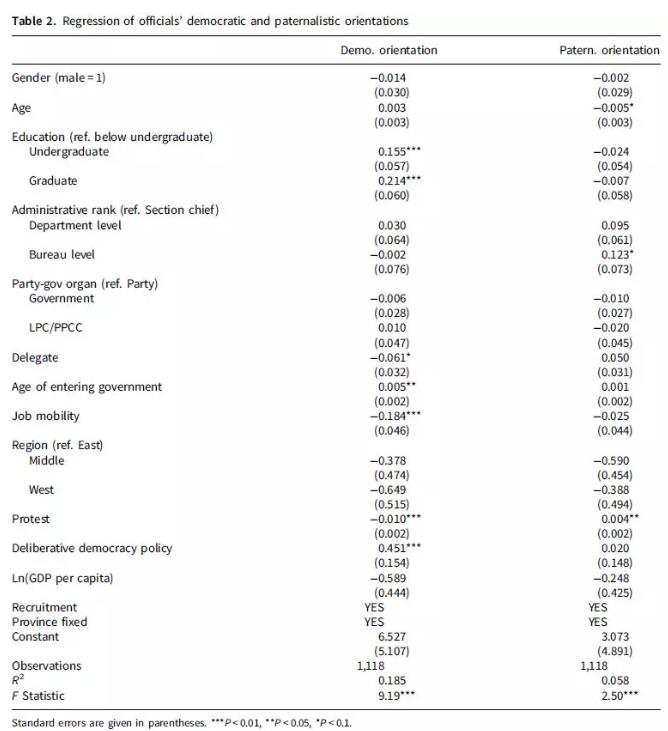

接下來,作者準備了三組解釋變量,第一組是包括性别、年齡、學曆等個人信息在内的人口學變量,第二組變量則是官員的政治身份,包括級别、職務種類、代表角色、工作年限以及職位流動性等變量。第三組變量描述了包括地方不同層級的抗議和協商民主政策在内的社會和制度的影響,而地區層級的人均GDP和省級行政區的固定效應則被設定為控制變量。作者運用OLS方法對影響官員民主信念的變量進行回歸分析,從表2可見:首先,個人層面的人口學特征能影響個人的政治傾向,但效果有限。其次,官員的政治地位和工作年限對他們的政治傾向産生了顯著的影響。在這,地區層級的社會和制度影響也發揮了顯著的作用。

然後作者先後通過兩道題目考察了官員對協商民主的理解,第一道題目詢問了被訪官員“協商民主對什麼最有效?”。在對這一問題回答的答案中,有24.1%的官員認為協商民主對提高決策最有效,有18.9%的官員認為協商民主對促進公衆參與最有效,還有16.5%的官員認為協商民主是調和利益的手段。此外,還有14.2%、10.3%和9.8%的官員分别認為協商民主對監督官員、赢得群衆支持和化解沖突最有效。作者指出,受訪官員對上述問題的回答可分為兩種價值取向,第一類是以民主決策、公共參與和監督權力為主的民主治理取向,第二類則是包括安撫沖突、調和利益以及赢得民衆支持在内的實用主義取向。承接于此,第二道題進一步詢問了受訪官員“在你看來,在中國推進協商民主制度建設最關鍵的因素是什麼?”對待這種開放式問題,一些官員回答是“民主”、“參與”或者“決策”等,而另外一些官員則回答的是“群衆”、“黨的領導”以及“利益”等。作者對上述答案做了文本分析,生成的詞雲如圖3所示。

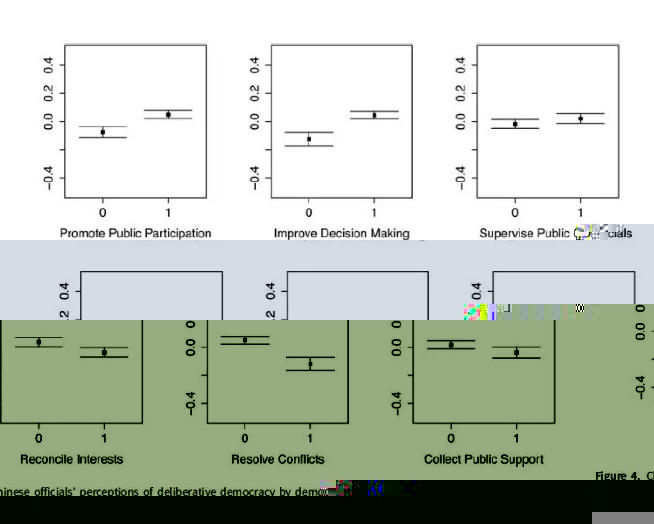

進一步,作者檢驗官員群體中潛在的不同民主觀是理解協商民主差異的重要原因,T檢驗顯示持民主治理取向的官員民主觀得分均比持實用主義取向的官員得分高。圖4展示了持民主治理導向的官員(上三組)和實用主義導向的官員(下三組)的對比。認同協商民主在提高決策水平、促進公衆參與及社會監督上的積極意義的官員民主觀得分均高于其他官員;而強調協商民主調解矛盾、化解矛盾沖突,獲取公衆支持的功利主義用途的官員的民主觀得分顯著低于其他人。

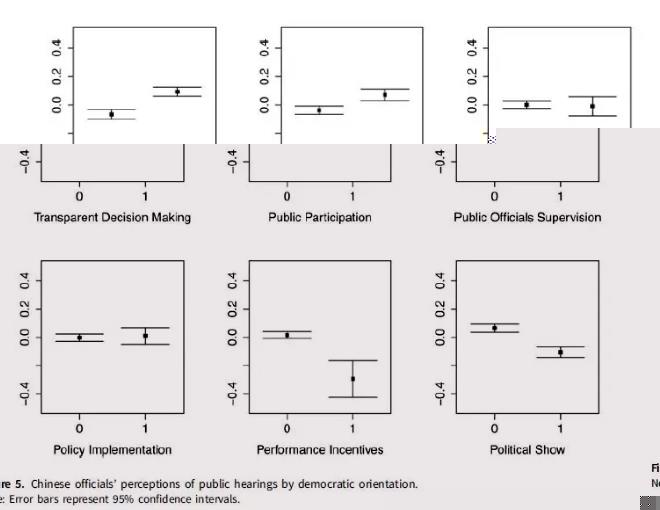

圖5中則顯示了在另一道題目上以聽證會作為協商民主的具體形式重複了以上分析,并得到了一緻的結果。即認為協商民主是為了維護社會穩定和争取民衆支持的實用主義導向的官員更可能視公共協商為晉升的工具或者“花瓶”。由此,假設3“中國官員因為其潛在的民主取向而在對待協商民主的實踐上态度不同”得以成立。官員對發展社會主義協商民主的認知和态度取決于其内在的民主價值取向。民主價值取向較強的官員重視協商民主對決策科學性和民主監督的積極意義,而民主價值較薄弱的官員則将協商民主看作是一種達到功利主義目的的手段,更傾向于認為它隻是程序上的,對決策并不産生本質影響。

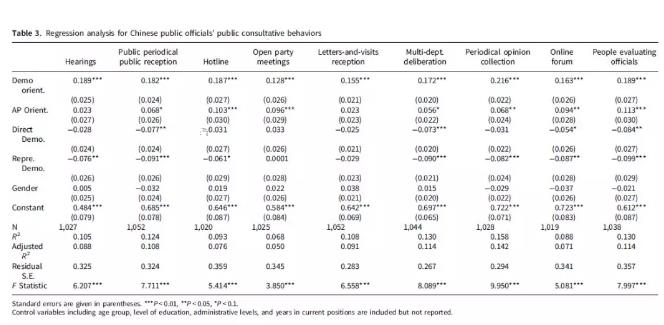

最後,作者通過建構回歸模型DP = β0 + β1DemoOrient + β2AP Orient + β3X + ε來檢視假設4。在回歸方程中,因變量DP表示協商實踐,DemoOrient表示通過5個指标測度的民主價值觀,APOrient則表示通過2個指标測量的威權-家長導向的價值觀,X為包括控制人口學變量和政治身份的控制變量。與此同時,作者還将個人對民主理解的三種形式——協商民主、代議制民主和直接民主設為控制變量。表3是運用OLS方法做的回歸分析,結果表明官員群體中民主取向的觀念對推動協商民主的九項實踐均起到了顯著正向作用,這表明持民主傾向的官員更願意積極地通過這些途徑來與民衆互動。有意思的是,威權-家長主義取向也對協商民主中的一些形式産生了積極影響,但是這種效應并不是特别穩固。表面上來看這種價值取向的官員仍然願意通過公衆接待、熱線電話以及定期輿情搜集等形式來傾聽民意,但這樣做很可能是出于他們本身作為“父母官”的認知傾向要求他們去傾聽民意或者隻是簡單地遵從上級指令。此外,與認為民主就是協商民主的官員相比,認為民主是代議制民主的官員更少願意與民衆進行互動,這可能是因為他們認為選賢舉能産生的官員應該代表人民去決策。他們的個人特征也沒有對他們的選擇産生顯著的影響。

最後作者總結道,本文通過調查數據,讨論了個人、社會以及制度層面的因素連同文化和政治傳統對精英如何理解民主特别是社會主義協商民主,推進了對政治精英如何在發展協商民主中作用的研究。當然,研究也表明,威權政體下的協商可能導緻民主前景的分殊,比如在何種程度上,政治精英會将其作為推進民主治理的途徑或者隻是将其視為鞏固現狀的手段?有鑒于此,未來學界需要擴展對各種情境下政治精英推進或者阻礙民主治理的研究。

感謝張開平教授撥冗審定!

編譯:楊端程

編輯:吳溫泉