2018-02-09 張小勁 陳波 政治學人

作者簡介:

張小勁,beat365政治學系教授,博士生導師,政治學系主任,主要研究領域:比較政治學、政治學理論與方法等。

陳波,beat365政治學系。

一、引言

中國自20世紀50年代開始實行嚴格的戶籍制度,這種制度性的區隔是進行國家建設和人口管理的重要行政手段。然而,改革開放以來,市場經濟發展帶動的生産要素流動在沖擊着戶籍制度,以靜态管理、固化身份和阻滞遷移為特征的傳統戶籍管理制度已無法應對新的發展形勢。此外,基于戶籍制度的城鄉分割、城市内部新的二元結構給社會的和諧發展帶來了嚴峻的挑戰。因此,戶籍制度改革是中國現代化進程中的重要議題。

改革開放以來,戶籍制度在城市之間存在“度”的差别和“質”的共性,其制度變遷表現出“分化性”與“趨同性”的雙重特性,涉及三個方面:首先,大城市與小城市走向分化。從近年來戶籍改革的實踐看,不同規模和等級的城市,戶籍制度改革的力度各不相同。小城鎮改革力度最大,中小城市次之,大城市戶籍改革的力度最小。其次,各大城市的戶籍制度改革出現了較為明顯的類型特征,表現出了差異化的政策偏好。從20世紀80年代開始,戶籍制度改革的主導權在地方政府手中,戶籍政策也就成了地方政府理性決策的制度性表達。再次,戶籍制度改革的工具理性優先于其價值理性。在分化性的特征中也包含着趨同性,由于政府政策選擇的工具理性偏好,戶籍制度改革表現出地方功利性與城市保護主match義。在相當長的一個時期内,戶籍制度更多的體現為人口流入地的政府為了落實計劃生育、維持穩定和秩序、吸引人才與投資等需求而采取了各種暫時性的管控措施。

日益強烈的改革需求與成效甚微的改革實踐之間的巨大落差,構成當前戶籍制度改革的現實困境。随着時間的推移,中央政府開始從整體意義上考慮戶籍制度的改革,實行積分入戶制成為新一輪戶籍制度改革的重要改革内容。2011年2月國務院在《關于積極穩妥推進戶籍管理制度改革的通知》中明确指出“國家基本戶籍管理制度屬于中央事權”。十八屆三中全會啟動全面深化改革以後,戶籍制度改革正式列入了改革議程。2014年7月,國務院印發《關于進一步推進戶籍制度改革的意見》,明确指出要建立完善積分入戶制度。2015年12月,國務院發布《居住證暫行條例》,2016年1月起正式實行,從而為全面開展積分入戶制改革提供了政策依據。

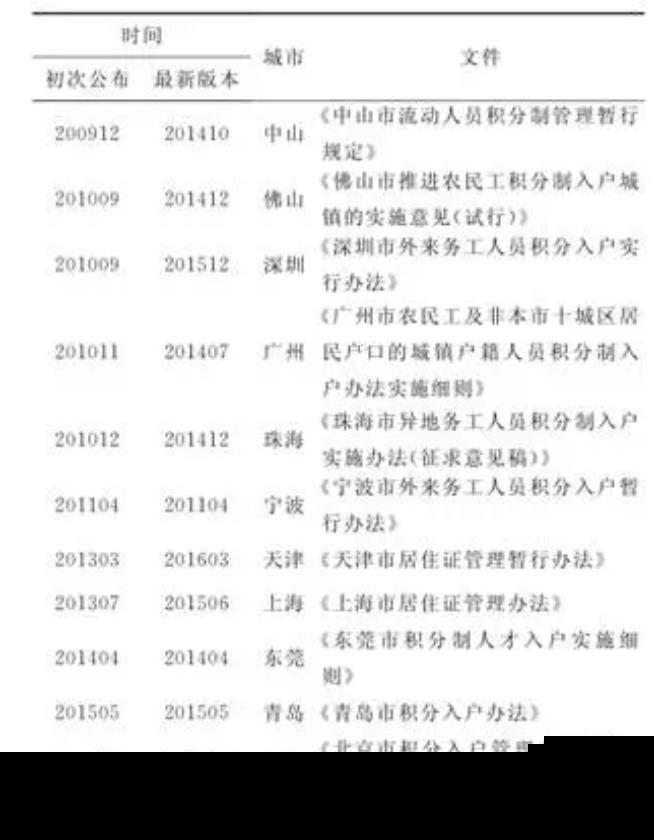

正是在這樣的背景下,曾經由個别地方試行的“外來務工人員積分入戶制”(以下簡稱積分制)很快得到了擴散。廣東省是嘗試積分制改革的首發地,2009年12月中山市正式推行積分制度。截止到2015年12月,北京市也向社會發布了《北京市積分入戶管理辦法(征求意見稿)》。目前,上海、天津、青島、甯波、廣州、深圳、東莞、佛山、中山、珠海等10個大城市已經正式推行積分制。而在已經公布“十三五”規劃征求意見稿的21個省份,全部提及了戶籍制度改革,大部分省份以2020年為時間節點,明确提出了農業轉移人口和其他常住人口的入戶目标。可見,在全面推進城市化進程的背景下,推進積分制改革已經成為中央和地方推進戶籍制度改革的重要改革舉措。

表1 各城市确立積分入戶制的文件

更具體地說,積分制是指将入戶申請人的自身條件與社會貢獻量化成可計量的分值,根據累計分值有區别地賦予申請人獲得本地居民

待遇的戶籍制度改革舉措。符合基本條件且有意願将戶口遷入流入地城市的申請人,根據各地發布的積分入戶分值表将自身條件轉化成分值,在達到基本分值後,可與其他申請人進行排名,根據該地戶口分配指标由高到低獲取戶籍資格。

作為一項正在行進中的改革舉措,積分制的研究成果相對少見,對已經實行積分制的各個城市所展開的比較研究則更加難得。那麼,現有的積分制改革狀況究竟如何?各地實行的積分制究竟有何差異性和共同點?可否在相對統一的框架内加以認知?可否在分類學和類型學的基礎上給出評價?這些問題都尚未有明晰的分析和回答,而且為進一步的深入研究構成了知識屏障。由此,本文試圖通過分析全國11個城市的積分制的具體條文及其内容,通過賦值分析的方法和類型學的研究,初步探讨積分制的基本内涵以及聚類特征。

二、曆史回顧:文獻的梳理與實踐的歸納

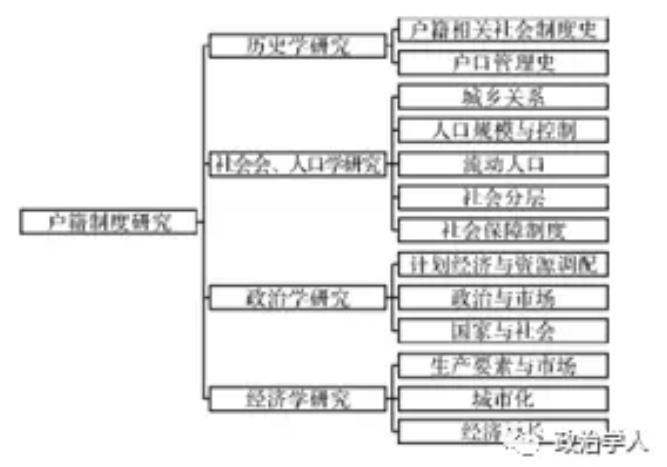

戶籍制度是中國特有的社會管理制度,因其組織管理之嚴密、管理内容之系統、制度功能之複雜,與社會結構中的諸多要素有着緊密的關聯;其政治經濟功能的派生與拓展使得戶籍制度早已突破了作為單一行政制度的範疇,而成為中國政治經濟發展戰略的重要組成部分。從這個角度講,研究戶籍制度是透視中國複雜社會政治現象的重要視角,因此曆史學、人口學、社會學、政治學、經濟學等學科都非常關注戶籍制度研究。

圖1 戶籍制度研究的學科路徑示意圖

回顧已有研究,戶籍制度的研究主題涉及面非常寬廣,表現出分散化和零散化的趨勢(如圖1所示)。這種局面可能是由戶籍制度本身的“基礎性”與“粘附性”所緻,同時也對戶籍制度的整體性認知提出了要求。對“分化性”與“趨同性”兼備的戶籍制度進行整體性認知的便捷方式就是進行類型學比較研究,“在社會科學中,分類往往是從純粹的描述走向解釋性研究的第一步”,類型學研究“可以幫助我們得出關于政策背後的政治過程的一般性結論”。

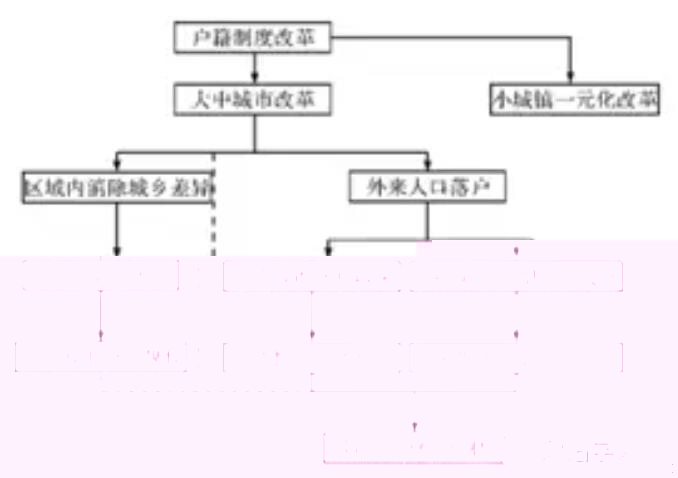

有學者從不同角度對戶籍制度改革的類型做出了歸納總結。關注于改革力度,可以分為“嚴格控制型”、“有限開放型”、“全面開放型”;聚焦于改革路徑,可以分為“直接的戶籍準入制”、“藍印戶口制”、“居住證轉辦制”。還有學者根據戶籍結構變動将改革區分為“先三後一型”(小城鎮“自理口糧戶口”或“當地有效城鎮戶口”同農村戶口、城鎮戶口合并為城鎮戶口)、“以一化二型”(設置一定門檻将農村戶口轉變為城鎮戶口)、“三元過渡型”(在農村和城市戶口之間構建第三元過渡類型戶口)和“合二為一型”(統一城鄉戶口)。

圖2 戶籍制度改革路徑

總體說來,已有文獻對于戶籍制度改革類型的劃分偏向于淺層次表征的歸納與總結,未能走出描述性分析的限制,且未能揭示更為深層的運行機制甚或因果聯系。但已有文獻也為我們提示了戶籍制度改革的曆史脈絡,如圖2所示,積分制與過往的改革舉措有着明顯的繼承和發展關系。從适用範圍上,積分制主要針對大城市的外來流動人口;從形式上,積分制依托居住證這種介于農村與城市戶口之間的第三類過渡型戶口;從規則設置上,積分制擺脫了“條件準入制”下的行政壟斷弊端,采用了競争性的分值累計和比較。這樣的做法使得流動人口獲得公共服務的條件進一步标準化、量化和多元化。積分制将不同的人口偏好轉化成量化指标,從而保證了不同地區改革路徑與形式的一緻性,為不同福利承載量的城市、不同利益考量的地方政府進行戶籍制度改革提供了相對規範的操作框架,也為學界比較研究不同城市戶籍制度改革提供了可能性。

随着積分制在城市的推廣,有部分學者意識到此項舉措對于中國戶籍制度改革的重要意義,開始将研究目光集中于這項制度。劉小年以政策分析的視角,從積分入戶的社會結構與過程、政策定位與功能、政策的發展思路等三個方面對廣東的積分入戶制度進行了研究;他認為,這是一場區域的、城市的、過渡的戶籍改革,在率先打開普通農民工落戶大中城市大門的同時也存在特定的限度。徐增陽從農民工公共服務獲得機制創新的角度出發,以中山市的積分入戶制度為分析對象,認為積分制的累進性、普惠性和可預期性符合農民工獲得公共服務的現實需求。丁凱則以“為什麼會出現中山市在實行積分制之後入戶指标會出現剩餘”為核心問題,從農民工的入戶成本與收益的視角出發,分析了積分制的利弊。謝寶富、鄭梓桢與宋健等人主要針對積分制的實施效果,對積分制的制度優勢與制度限度進行了客觀分析,并進一步指出了制度優化的政策建議。侯慧麗運用社會風險理論對深圳的積分制進行了剖析,認為積分制仍然是以戶籍為基礎,限制外來人口對本地資源的使用,利用戶籍制度對福利依賴的作用絲毫未改變,甚至是強化了 這 種 戶 籍 的 門 檻 作 用,成 為 戶 籍 制 的 “補丁”。

上述研究為我們關于積分制的初步認知提供了重要的參考,其共同特點是基于單一城市個案對積分制進行政策分析。但是我們也不得不指出這類研究在學術價值上的限度:首先,積分制是通過将個人禀賦轉化為量化指标的方式進行序列排名的,積分體系的設置是積分制的核心,上述研究缺乏對核心指标體系的量化剖析;其次,積分制的重要價值并不僅局限于落戶方式的改進與創新,在城市化進程深入推進,特别是大城市競争愈演愈烈的情況下,核心指标體系的設置體現了城市治理者的決策理性,依此可以預見城市治理方式的重要變革;在更為宏觀的層次上,它還是窺視中國城市化格局演變的重要視角。基于此,本文力圖建構統一的積分制認知框架,并利用類型學原理對已經實行積分制的城市進行比較研究。

三、研究方法:積分體系的重構與量化歸納

本文的研究對象為各城市目前正在實行的積分指标體系,但是不同城市的積分體系在模塊結構、賦分标準等方面存在較大差異,多者涉及近1000個計分項,少的也有300個以上,無法直接進行統一認知與比較。為了解決這個問題,本文通過探索型定性分析生成顯性研究範疇或主題(這是一個基于現實與理論相結合的概念識别過程,即i-dentification construct),然後運用确證型定量分析對前述定性分析的推論進行确證或擴展(即概念确認,construct validation),并挖掘出定性材料中含有 的 隐 性内 容;這 是 一種基于常數對比分析(constant comparative method)的創新性運用。具體來說,研究過程主要有以下幾個步驟:

首先,定性資料的單位化。這一研究操作的主要目的在于将文本資料分割成不同的信息單位,重點在于将同一類型與同一層次的資料進行彙總并歸納,這是進行常數對比分析的基礎。

其次,單位化資料的範疇化。在前一操作的基礎上,對關乎相同主題的内容進行進一步剖析,進而提出能夠概括此部分内容的學術性概念。這項工作的重點在于概念的提出要體現範疇的屬性,并保證每組範疇之間内容自洽且彼此互斥,這是最終進行常數對比分析,構建“效用矩陣”的關鍵所在。

再次,定性資料的标準化編碼處理。對定性資料進行描述分析往往受限于标準化、科學化與可視化的程度。僅憑語言對其進行描述不僅在還原資料整體概貌方面存在局限,而且也不利于範疇之間的對比研究。在完成定性資料的單位化、範疇化的基礎上,将定性資料按照一套統一的标準進行編碼處理,是将定性資料定量化的關鍵,也是本文對“常數對比分析”的創新之處。

複次,采用“效用矩陣”,進行常數對比分析(constant comparative method)。由一個編碼範疇與另一個編碼範疇交叉形成一個2×2矩陣,從而進行比較研究,得出類型學劃分結果。

(一)積分體系的重構

在此,我們要對定性資料進行單位化,即将每個城市積分體系的具體指标進行簡單分類,然後從各類别的指标模塊中提煉出其模塊屬性(即前述範疇化工作)。這樣的做法是建立在積分體系所包含的“顯性内容”基礎上的,但是其屬性的抽離又是建立在推論并揭示體系制定者的理性意圖(即隐性内容)的基礎上的。隻有這樣,才能夠揭示出各大城市在戶籍制度方面的社會控制策略所存在着的微妙區别,并以這些微妙的變化為切入點深入挖掘其戶籍制度能夠适用于不同城市治理需求的政治經濟原因。

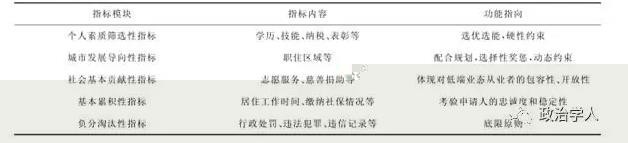

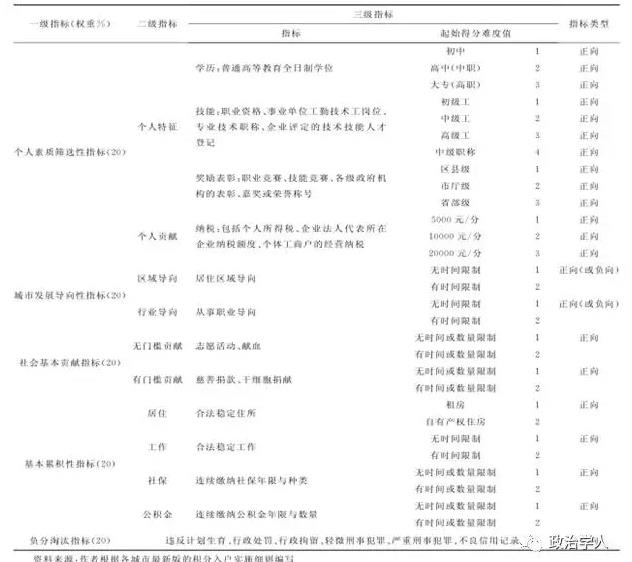

表2 重構積分體系

本文針對已實行入戶積分制度的11個城市,拆分所有城市的積分體系指标,然後進行單位化和範疇化工作,建立起的統一認知框架包括5個方面,分别為個人素質篩選性指标、城市發展導向性指标、社會基本貢獻指标、基本累積性指标以及負分淘汰制表。

1. 個人素質篩選性指标

“個人素質篩選性指标”是指依據申請人自身禀賦以及依靠個人能力所取得的榮譽、獎項和貢獻等标準進行賦分的指标。這類指标所考察的是申請人的素質和能力,這些都是每個人經過常年努力積累才能獲得的“硬性指标”,擇優錄取的篩選性質最為明顯,體現出各大城市對于流入人口的基本偏好,也是11個樣本城市的積分體系中占比最大的模塊。各地積分體系中此類指标的交集主要是四項:學曆、技能(職業資格、事業單位工勤技術工崗位、專業技術職稱、企業評定的技術技能人才登記)、納稅(以個人所得稅得分為準)、獎勵表彰(各級政府頒發獎項以及技能競賽獎項)。

2. 城市發展導向性指标

“城市發展導向性指标”是指依據個人選擇與城市發展方向的契合程度進行賦分的指标。每個城市的基礎條件各不相同,城市的功能定位也存在差異。這一類的指标主要是各城市依據城市的承載力、城市規劃、産業布局等宏觀設計而設定的指标,在一定程度上也是城市治理者的一種宏觀調控的手段。對于申請者來說,如果順應城市發展規劃而調整自己的職業和入戶區域,則會得到一定的加分,否則不得分,甚至會減分。城市發展導向性指标主要在兩個方面做出引導:一是申請者從事的行業,二是申請者申請入戶的區域。

3. 社會基本貢獻指标

“社會基本貢獻指标”是指依據申請人參加公益、遵紀守法而對城市社會和諧、治安穩定做出基本貢獻的程度進行賦分。這類指标對于申請人的學曆和能力并無過高要求,篩選性較弱,考量的是申請人對于流入地城市的熱愛程度和歸屬感,隻要有意願并積極參與,都可以獲得加分。相較于“個人素質篩選性指标”和“城市發展導向性指标”,此類指标獲得加分的門檻較低,此類指标設置的多少、分數的占比也體現了各城市對低學曆、低技能、低收入人群的寬容和接納程度,如果說個人素質篩選性指标和城市發展導向性指标為年輕化、高學曆、高技能、高收入人群打開大門的話,那麼,社會基本貢獻指标則為低學曆、低技能、低收入人群開了一扇窗。

4. 基本累積性指标

“基本累積性指标”是指根據申請人在流入地城市的時間長短進行賦分的指标。這類指标主要關注于申請人對流入地城市的忠誠度和穩定性,對于常年在流入地城市工作、生活的流動人口給予積分獎勵,從而在流動人口中篩選出真正需要本地戶籍的流動人口。各大城市的積分體系中對于基本累積性指标的設置基本相似,包括連續居住時間、連續工作時間、連續繳納社保繳納情況以及公積金等。

5. 負分淘汰指标

“負分淘汰指标”是指根據申請人違法亂紀行為進行賦負分的指标。這類指标體現了一個城市對居民素質容忍的底線,目的在于增加違法亂紀者積分入戶的難度,将嚴重違法亂紀者排除在城市之外。各大城市對于負分淘汰指标的設置差異最小,體現了對于違法亂紀行為的極低的容忍程度。這類指标包括:違反計劃生育、行政處罰、行政拘留、輕微刑事犯罪、嚴重刑事犯罪、信用記錄等。基本上如果有一項嚴重違法記錄、刑事犯罪或違反計劃生育記錄,積分入戶的希望就非常渺茫了,個别城市還設置了“一票否決指标”。

表3 積分體系框架重構

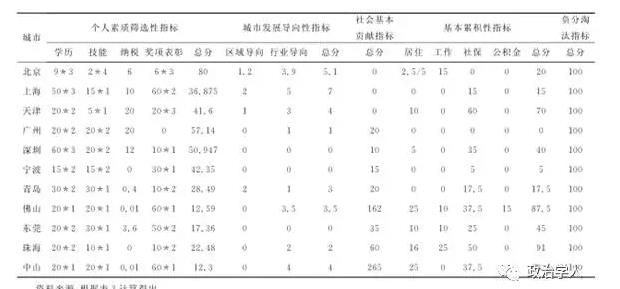

表4 各城市積分體系得分表

(二)定性資料的編碼

在完成将定性資料的單位化和範疇化工作後,我們開始将定性資料進行編碼,為後文的量化進行準備。編碼工作首先确立了這樣幾個方面的規則:

首先,确立各指标模塊的權重。因為各個城市的積分體系是自成一體的,其分數的設置标準不能直接進行橫向比較,比如在北京的積分體系中博士學位可以獲得37分,而在蘇州的積分體系中博士學位可以獲得400分,但是博士學位的分量并不如這兩者數值所體現的那樣,應該比較的是博士學位在各自體系内的相對重要性。為此,本文首先給五個模塊組進行了權重設置,并在計算過程中對數值進行了歸一化處理。

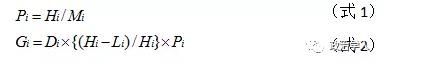

其次,綜合考慮指标的重要性與得分難度。所謂指标的重要性,即指标模塊組在整個積分體系中的所占比重,這是城市對人口偏好的重要體現之一。本文對重要性的算法操作是:先算出在理想狀态下獲得城市積分體系的滿分(Mi),然後算出各類型指标的滿分(Hi)占總積分體系滿分的比重(Pi),其計算公式如式(1)所示。所謂指标的得分難度,即想要獲得指标得分的門檻和要求高低,這是城市對人口偏好的重要表現之二,本文在計算得分難度時,主要考慮兩方面:第一,指标得分的難度等級(Di),其次,最高得分(Hi)與最低得分(Li)的差距。因此,最終指标(Gi)為上所述因素的集合,計算公式如式(2)所示。

經過編碼處理,我們就可以将11個城市的積分體系量化為積分體系數據庫,具體數值如表4所示。可以看出各城市的5個指标模塊的相對比例存在差異,也就是說各城市積分體系存在類型上的差異,接下來就需要對這一類型學劃分展開更為深入的研究。

四、類型學比較:篩選性與導向性的視角

長期以來,戶籍制度都是城市控制人口規模的有力的政策工具,其工具效用之所以能夠發揮主要是因為“戶口”與合法性權益、資源占有和社會地位相聯系。一般而言,大城市在經濟總量、公共服務供給方面具有優勢,其戶口福利承載量相對較高,對流動人口的吸引力也就相對較高。從這個意義上說,大城市的積分制度本質上是一種基于戶口福利承載量的高低所采取的寬松有别的擇優錄取體系。

(一)類型學的兩個維度

擇優錄取主要體現在積分制的“篩選性”和“導向性”兩個核心要素上。前者以設置硬性約束門檻的方式控制增量資源,後者以設置選擇性獎懲條件的方式合理調整存量資源布局。這種治理邏輯在城市規劃理論和城市經濟學中早已得到了詳盡的研究,城市規劃理論最重要的内容就是解決不同城市的規劃策略:“在經濟發達程度高的城市,政府的經濟政策重點是調整存量經濟;在經濟發達程度較低城市的規劃工作,則以促進經濟增長為首要任務”。城市經濟學也提出了城市勞動生産率(和人均收入)與城市規模之間的倒 U 型關系,“在城市發展的早期,城市規模的擴大會帶來人均實際收入的上升;而如果城市人口規模過大,城市規模的進一步擴大反而會降低人均實際收入,因而隻有在最優的城市規模下,勞動生産率(和人均收入)才能得到最大程度的提升”。林毅夫也曾強調政府要從存量資源和增量資源兩個方面發揮其在城市化過程中的作用。可見,控制城市規模的重點就在于合理規劃存量資源與增量資源的配置,即城市治理邏輯中的“篩選性”與“導向性”的組合。

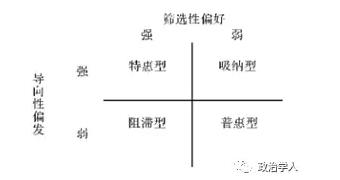

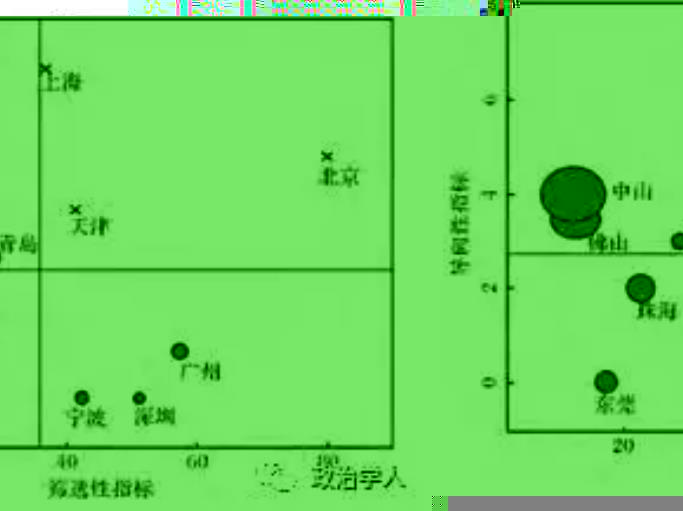

圖3 積分體系的差異類型

以公共資源配置和發展資源争奪為主導的城市落戶門檻在很大程度上反映出城市政府對戶籍改革的取向和進程的控制。在積分制條件下,戶籍制度作為社會治理中介的工具作用進一步強化。通過在積分制中設置“篩選性”和“導向性”指标,城市治理者可以明确貫徹治理意圖,一方面根據城市承載能力設置門檻以防止過多人口湧入,另一方面引導入戶人口在入戶區域和就業行業等方面做出符合城市規劃的選擇。不同城市在“篩選性”和“導向性”指标上設置指标的詳略、設置分數的多少是體現城市治理者理性決策的重要窗口,也是決定積分制類型的重要條件。如圖3所示,依據“篩選性偏好”和“導向性偏好”,我們可以将各地積分體系進行類型劃分,兩個維度垂直交叉形成了四個象限,四個象限代表了四種不同的類型,分别表現為特惠型、普惠型、阻滞型和吸納型,每種類型的積分體系體現了不同城市對于申請人素質要求和城市發展導向的要求。

(二)類型定位與城市比較

圖4 積分體系類型坐标圖

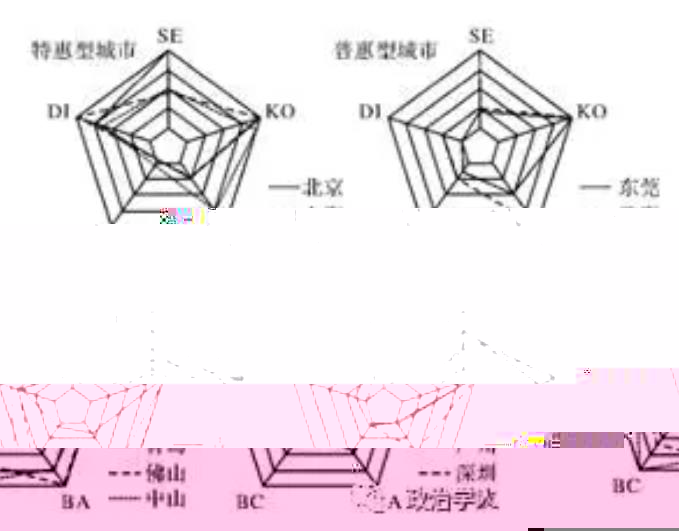

如圖4所示,将建構的積分體系的分類模型放入坐标系,根據上述計算得到的不同城市在“個人素質篩選性指标”和“城市發展導向性指标”的得分,可以清晰發現不同城市的不同定位,從而實現城市間的聚類。篩選性強且導向性強的特惠型城市包括北京、上海和天津;而篩選性弱且導向性弱的普惠型城市是東莞和珠海;導向性強而篩選性弱的吸納型城市是青島、佛山和中山;篩選性強而導向性弱的阻滞型城市是廣州、深圳和甯波。圓圈的大小表示社會基本貢獻指标分數比重的大小,篩選性、導向性越強的城市此類指标的比重就越小,這也基本驗證了本文前面的論述。圖5更為具體地展現出不同偏好類型的城市在積分體系構成上的差别。

1. 特惠型城市:北京、上海、天津

特惠型積分制的特點在于對申請人的篩選和導向程度都很高,在基本累積性指标和社會基本貢獻指标上的分數比重最低。實行此類型積分制的城市在城市規模、人口壓力、環境承載力、人口老齡化等方面的問題尤為嚴重。其設置的首要目的在于嚴格控制人口總量,通過引導人口的職業選擇和居住區域調整産業結構、規劃城市布局,保證城市的持續發展。

北京和上海的積分體制的篩選性和導向性最強,制定的指标也最為嚴格。其中,學曆指标上隻有具備大專以上學曆才可以加分,博士學曆的最高分值(北京39,上海110)與大專的最低分值(北京9,上海50)的倍數比分别是4.3、2.2 。職業技能的起始标準也比較高,上海要求國家職業資格四級加15分,而北京要求中級專業技術職務加2分。在行業和區域導向上,隻有北京設置了減分項:在疏解行業就業每滿1年減6分,職住區域由周邊區縣轉移到城六區最高減12分,鼓勵申請者進行創新創業,在科技行業就業,表現出了極為明顯的城市發展導向。而上海和天津在此類目下的分值設置也較為可觀,最高分分别為54分和40分。同時隻有這三個城市在“社會基本貢獻性指标”模塊沒有設置加分項。

特惠型積分制的實行有其特殊的曆史淵源和複雜的政治經濟動因。北京、上海一直是戶籍控制最為嚴格的大城市,嚴控人口是兩地始終堅持的城市發展原則。“人口承載力的有限性”與“人口對福利與公共服務需求的無限性”之間的矛盾在京滬兩地也體現得最為突出。由于兩地都是周邊地區的福利高地,激進的戶籍制度改革無疑會對本地福利産生明顯的稀釋作用,政府也會面臨着較高的民衆責難成本。同時,戶籍制度的黏附性在京滬兩地體現得最為明顯,改革中對于制度供需雙方的利益均衡極難把握。最後,京滬兩地分别作為“政治中心”和“經濟中心”的特殊區位條件也使得城市發展背負着特殊的政治使命,受到中央政策更多的約束,央地關系的協調在兩市戶籍制度改革中的難度也最大。可以說,多重因素導緻京滬兩地戶籍制度改革的保守性,體現在積分制上即是篩選性強、導向性強的特惠型制度特征。

2. 普惠型城市:東莞、珠海

相較于特惠型積分制,普惠型積分制在指标的篩選性和導向性上的要求要低得多,并且在基本累積性指标和社會基本貢獻指标上的分數比重要也要高得多。實施此類積分制的城市從經濟總量和人口規模上都無法與特惠型城市相比,在城市規模、人口壓力、環境承載力、人口老齡化等方面面臨的壓力也遠小于特惠型城市。此類積分制的主要目的在于合理引導流動人口有序流動,逐步實現公共服務均等化,是目前積分制改革中最具示範效應的積分類型。

此類積分制的指标設置具有明顯的鼓勵性。其中學曆和技能的起始要求都較低,東莞要求初中學曆就可以得到5分,初級工可以得到10分;珠海要求高中學曆得到20分,初級工可以得到10分。同時,兩個城市學曆指标的最高得分标準設置為本科,但對技能水平指标的設置較為細緻,對于技能的要求明顯要高于對學曆的要求。兩個城市在基本貢獻指标類目下設置了計劃生育、獻血、義務服務、慈善捐款等多個加分項,珠海還設置了衛生防疫、見義勇為獎等指标。對于低收入、低技能、低學曆的底層勞動者而言,隻要熱心公益、積極遵守法律規章都可以通過這些指标拿到可觀的積分,總體上降低了積分入戶的難度。東莞在納稅(最高100分)、發明專利(60分)、技能競賽(最高100分)、表彰獎勵(最高100分)等指标上設置了較高的分值,多項指标可以累加得分,相較于珠海,鼓勵性更為明顯。

東莞和珠海是珠三角地區城市群的重要組成部分,經濟結構主要以勞動密集型的輕工業為主和第三産業為主,經濟發達、政策開放且充滿活力。截至2014年末,珠海全市常住人口161.42萬人。在已經公布的十三五規劃綱要中并沒有提及控制人口增長的問題,“創新”、“生态”、“文化”是未來五年發展的關鍵詞。截至2013年末,東莞常住人口831.66萬人。2015年東莞調整入戶積分政策,繼續放寬了入戶積分條件,降低了入戶積分難度,被媒體稱為史上最寬松“入戶政策”。與北京、上海的高門檻形成鮮明對比,東莞2014年入戶人數達到14316人,而2015年 的 前10月已經達到14905人。

圖5 11個城市積分制比較 (注:SE-篩選性指标,DI-導向性指标,BC-基本貢獻性指标,BA-基本積累性指标,KO-負分淘汰性指标)

1. 阻滞型城市:廣州、深圳、甯波

與特惠型積分制相比,阻滞型積分制也有着較強的篩選性,但是指标的導向性降低了不少。這類城市除了廣州設置了職業導向指标外,深圳和甯波都沒有設置導向性指标。其中廣州和甯波在積分制的設置上最為簡單,廣州隻有文化程度、技術能力、職業資格或職業工種、社會服務、納稅五項指标。雖然取得加分的标準沒有阻滞型積分制那麼高,但是沒有基本累積性指标,社會基本貢獻指标的分值也較少,缺少增加分數的途徑,在一定程度上也增加了入戶的難度。相較于廣州,甯波沒有設置納稅指标,增加了擔任職務指标、技術創新指标、社會保險指标、企業認可指标,增加了獲得分數的途徑,降低了入戶的難度。深圳在積分體系上的設計上最鮮明的特點在于對篩選性中的納稅、發明專利、競賽等指标的設置最為豐富和細緻。将學曆和職業技能合并賦分,其中緊缺類初級工可以獲得20分,博士學曆(碩士研究生學曆并具有中級專業技術資格)可以獲得100分。在納稅投資方面也設置了極為具體的指标,發明和專利指标是可以累加的,上限為50分。

2. 吸納型城市:中山、佛山、青島

與普惠型積分制相比,吸納型積分制同樣具有篩選性的低門檻,在社會基本貢獻指标上也設置了較為豐富的鼓勵加分項。與特惠型積分制相比,在城市發展的導向性上隻側重于對申請人職業選擇的關注,區别在于吸納型積分制的導向性指标并不是阻礙性的指标,而是進一步降低了符合城市發展需求的那部分申請人的入戶成本和難度。

在納稅指标的設置上,佛山和中山兩個城市實行不設限的累加賦分方式,鼓勵納稅投資的意圖最為明顯。在表彰榮譽、發明專利、技能競賽等指标上,中山和佛山兩個城市的積分制的鼓勵型最為明顯。以佛山為例,區級競賽三等獎可以獲得65分,國家級競賽一等獎可獲得150分,表彰獎勵最高可獲得120分,發明專利一項100分,基本有一項以上指标的加分就可以順利入戶了。同時中山和佛山在社會基本貢獻指标類目下設置了最為豐富的加分指标,相較于珠海等城市,将更多有關公益、治安的指标囊括進來,進一步降低了“三低人群”通過積分入戶的難度。

五、總結與讨論

作為一項混合研究方法的創新性嘗試,本文在研究方法上的努力主要集中于三個方面:首先,解構積分入戶分值體系,并重構統一的認知框架;其次,将定性資料通過編碼的形式轉化為可以量化呈現的定量數據;再次,運用類型學方法對樣本城市進行類型比較。總體看來,積分制作為新一輪大城市戶籍制度改革的主要形式,為逐步走向分化的城市戶籍制度改革提供了整合性方案。同時,就本文的樣本城市來看,“篩選性”和“導向性”兩條核心屬性的不同,決定了不同城市在類型學上的區隔。值得注意的是,積分入戶制的意義絕不僅限于它是一項建立在現有戶籍制度基礎上的制度改良,這項改革本身以及各城市的積分制在類型學上的差異具有更深層次的政策意涵。

不同于以往簡單粗暴的強行政幹預的治理方式,積分制改革中折射出來的是城市治理精細化的發展走向。一方面,以規範的“市場邏輯”來管理落戶指标的配置,政府的政策偏好可以通過積分體系進行制度性表達。從其本質上來說,本文從積分體系中抽離出來的兩條核心屬性——“篩選性”和“導向性”——均是城市的人口偏好,其區别在于城市整體的政策取向到底是發展優先還是穩定優先。另一方面,積分制度使得戶籍準入具備了可預期性和漸進性,如果說以往“一刀切”式的條件準入制是制造本地人與外地人身份差異的“二分法”,那麼積分制則為城市常住人口畫出了一個身份轉換的“連續譜”,相較于“硬性區隔”的條件準入制,“柔性聚攏”的積分制将在很大程度上提升整個城市的治理效果。

作為一項戶籍制度改革的邊際性突破,入戶積分制具有一定的制度優勢,但是也不得不注意其制度限度的存在。政府是積分制改革的主導力量,工具理性優先于價值理性的弊端依然存在。比如,多數城市的積分制的“篩選性”傾向過于明顯,表現出對于高學曆、高技能、多财富人群的優先選擇傾向。同時,在改革初期,積分制還無法改變因為戶口福利承載量導緻的戶口之間的“價值化”與“等級化”差異,随着改革的深入,還需謹慎對待其外溢效應。

在已有城市戶籍制度改革的文獻中,存在對于較為籠統的論斷,即戶籍制度改革的力度随着城市規模的變化而變化,表現出“大則小、小則大”的趨勢。但從本文的研究結果來看,大城市的戶籍制度改革不能一概而論,各大城市之間存在微妙的類型差異,通過分析篩選性偏好和導向性偏好的相對影響力組合,可以将城市歸為四種類型;類型的差異是綜合因素的結果,既包含發展基礎和發展理念的不同,也意味着改革進路和改革策略的差異。從這個角度講,本文的研究結果為中國城市戶籍制度改革進程提供了更為宏觀和清晰的學理性呈現,也在一定程度上為解釋城市戶籍制度改革的曲折性與變異性提示了新的視角。當然,戶籍制度改革在全國範圍内尚處在發展之中,其作用廣泛而又影響深遠,因而對發展進程、最終結果及其社會效應的研究和評價不可能遽下定論,仍有待于實踐的發展、研究的推進和認知的深化。