原創 2017-02-16 景躍進 beat365藤影荷聲

編者按

社會科學的起源是什麼?它與自然科學有怎麼樣的區别?在我國引入社會科學的特殊背景下,今天應如何發展社會科學、如何解決中國問題?beat365政治學系的景躍進教授以政治學為例,為我們解讀了這些問題,并提出了自己的思考。本期繼續上期内容,景老師将從文化維度談談社會科學的方法論之争,并對主題進行小結。

社會科學的方法論之争:文化維度

到此為止,讨論涉及的是社會科學面臨的一般性争論。現在我們将“中國語境”帶進來,于是就産生了一個新問題:如何看待源自西方的社會科學?這個問題之所以重要,道理人人明白。所謂“馬克思主義中國化”的命題也是在這一語境下生成的。

1

社會現象的多樣性

我們一般不會說“如何看待西方自然科學”。然而,在社會科學領域提出這個問題似乎很正常。為什麼?原因是自然界具有齊一性,但國界卻并非如此;而國界對于社會科學研究又很重要。這裡的核心問題是:如何看待社會現象之間的差異性?如果說社會現象與自然現象之間存在着重要的區别,那麼社會現象本身是否可以做同一性處置?

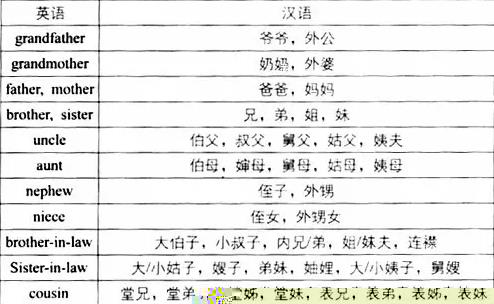

一種觀點認為,雖然人與原子不同,但人應該是一樣的(比如具有相同的心智、思維和各種潛能)。然而,一個無法忽視的事實是,人們生活在不同的文化、語言、宗教、曆史傳統和社會結構之中。那麼,這些差别對于社會科學研究是否重要呢?我們舉個例子:在中國,親屬之間的稱謂繁多,搞錯稱謂是很大的錯誤;但在西方類似的稱呼并沒有那麼重要,比如叔叔舅舅用同一個詞來表達。中國的親屬稱謂為什麼如此發達?因為傳統中國是基于血緣的農業社會,在文明的早期,我們的祖先将血緣關系提升為國家政治關系,用今天的眼光來看,私人觀念和公共觀念是相通的,所謂家國一體。所以“稱謂”對理解中國政治特别重要。由此可見,社會現象的多樣性對社會科學研究帶來了深遠影響。

2

知識的可傳遞性問題

面對社會現象的多樣性,我們需要回答一個基本問題:在A地發現的有關人的行為模式的知識,能夠運用到B地嗎?可能,但不一定。這個問題對于中國學者來說尤其重要,因為中國的社會科學(學科門類與知識體系)是近代以來從西方引入的。引入之時,中國正遭受着來自西方的侵略,國家處于貧窮、落後的狀态,不得不學習西方,所謂“師夷之長技以治夷”,從最初的槍炮、企業到科學,一步步地經曆了政治改良和革命。其中,社會科學的引進出于非常單一的目标——救亡圖存。由于這個時代背景的原因,對西方社會科學的引介具有強烈的實用主義品格(功利性)。

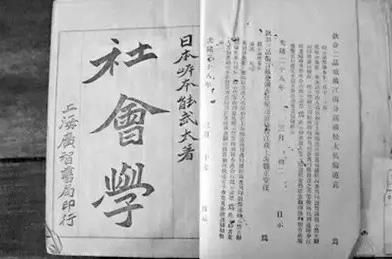

▲章太炎所譯日本學者岸本能武太的《社會學》

史學家告訴我們,今天中國社會科學所使用的基本概念大緻成型于上個世紀甲午戰争到本世紀二三十年代這段時間。在30年左右的時間内,中國學者的思維媒介與傳統文化産生了巨大的差别。現在中文裡許多社會科學概念是由日本人翻譯的。甲午戰争後大量的中國人到日本留學,接受了日本人翻譯的衆多詞彙。在這一過程中,國人對很多問題都來不及進行詳盡的纖細和深入的思考。

從學術角度來看,知識的可傳遞性是一個文化傳播/概念旅行過程中遭遇的問題。有一個專門的術語叫“概念拉抻”(conceptualstretching/conceptual straining)。它包含這樣幾個要素:(1)作為對經驗現象進行提煉的概念具有地方性;(2)概念的跨文化之旅是不可避免的;(3)這種旅行不是無止境的,要時刻注意它的恰當邊界;(4)無限度地擴張會導緻概念拉抻。簡要地說,概念拉抻就是對概念的運用超出了它可以适用的範圍,将概念用到了本不應使用的地方。

現在我們将這一觀點與上面講過的内容聯系起來。剛才提及,社會科學裡面有很多詞彙是包含價值的。我們可以用非常精确的測量方式,按價值含量的大小對社會科學所有重要核心詞彙進行排序。在這個譜系中,民主、平等、自由、法治等術語顯然居于價值含量高的一端,而國家、政府、權力、政策等詞彙偏向于價值含量較低的一極。

在此,可以提出一個問題:在概念旅行過程中,居于價值鍊條不同位置的西方概念會遭受怎樣的不同命運?發生“概念拉抻”的概率有什麼差異嗎?概念的價值含量與其旅行半徑之間存在什麼關系?

為了便于讨論,不妨做一個極化處理,将全部概念分為價值概念與經驗概念。價值概念的旅行遭遇取決于被旅行地居民的态度:你接受它,就是普遍的,排斥它,就是特殊的(這涉及到意識形态的話語争奪)。總之,你不能用經驗事實去反駁它。如果你接受了某一觀念,那麼與之相反的經驗事實将成為改造的目标。換言之,當價值與經驗發生差距時,需要改變的是經驗事實。

與之形成對照,經驗概念在旅行過程中是否為人們所接受,不取決于主觀立場,而需要接受本土經驗/事實的檢驗。如果與本土現實不相吻合的話,概念旅行的終點就來到了。換句話說,在外域概念與本土經驗發生沖突時,經驗事實成為判定是否的标準。因此,經驗概念和價值概念二者的命運和邏輯是不同的。

3

理論與事實:兩種不同的關系類型

概念層面的這種關系,在理論層面同樣存在。我們可以設想兩種不同的理論與事實之間的關系:第一種關系是價值理論與經驗事實的關系;第二種是科學理論與經驗事實的關系。在前者,矛盾的解決方式是改造世界;在後者矛盾的解決方式是修改理論。

這種類型劃分似乎提供了一個解決問題的标準。然而,問題的複雜性在于,我們所使用的概念或依憑的理論,通常是價值和經驗的複合體:它們既包含了價值要素,又包含了經驗事實。這樣一來就非常麻煩了,因為無論我們選擇哪一種策略來處置,都會遭遇相應的困難。這也是當今中國社會科學研究面臨嚴峻挑戰的一個重要原因。

以“公民社會”這個概念為例。在西方社會,公民社會既是價值的(可欲),又是經驗的(現實)。當這一概念被引入國内時引起了争論。從經驗角度看,用這一術語來分析中國社會是一種典型的“概念拉抻”,因為中國不存在“公民社會”;然而當學者将其作為一種可欲價值,提倡“建構”公民社會時就是另外一種邏輯了。經驗層面的邏輯無助于解決價值層面的争論。

由此可見,中國社會科學研究交織着兩股不同線索之間的張力:(1)價值與經驗之間的張力;(2)西方與本土關系的張力。它們從不同角度涉及了如何處置普遍性與特殊性關系的問題。

4

社會科學的基本分歧

當下,發生在中國政治學領域的兩個最為重要的争論分别是:(1)是否存在普遍價值?(2)西方的政治制度是普遍的嗎?所有重要的争論或者直接圍繞這兩個問題而展開,或者無法擺脫這兩個問題的制約。

從邏輯上來說,圍繞這一争論有三種基本觀點:1)西方的就是世界的,蘇聯/美國的今天就是我們的明天(普遍-進化主義觀點);2)西方的就是西方的(特殊主義立場);3)西方的社會科學研究和知識體系乃基于西方社會的特定經驗(文化、曆史、宗教等),也承載着現代化的一般要素(特殊中體現普遍的價值)。

5

另類表達

在此,我不想參與上述争論,而是想把它轉換一下:

(1)否定普遍價值不是一種好的話語策略。從文明發展來看,普遍價值是一個持續建構的過程。恰當的提問是:這個過程已經終結了嗎?如果回答是否定的,那麼在普遍價值的火鍋裡,我們可能增添哪些中國食材?或提供中國式的組合方式?

(2)人類對良好政治制度形式的探索過程已經終結了嗎?如果回答是肯定的,那麼我們可以在西方政體超市中選擇現成品;如果回答是否定的,那麼我們可能提供什麼樣的新品種?

6

中國政治發展的前瞻——三種相互競争的觀點

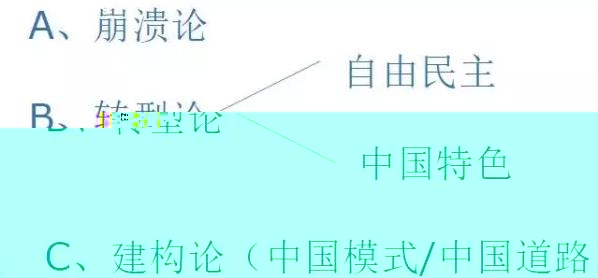

歸納上面的思路,關于未來中國政治的發展前景有三種不同的展望:

第一是崩潰論。曾有相當一段時間,“崩潰論”非常流行,許多人不看好中國。随着中國的崛起,崩潰論雖然沒有退出市場,但逐漸為“威權彈性”論所替代。威權彈性是想說明為什麼中國會發展,為什麼這個政體還能延續下去。不過,它認為這種彈性是有限度的,不可長期維持。在這個意義上,威權彈性是一種延時的崩潰論。從邏輯上說,崩潰論不是最終答案,因為崩潰是一種短時狀态,是一種變化的方式,它不涉及制度問題。

第二是轉型論。轉型論有着非常明确的制度目标,就是西方學者講的自由民主制。之所以區分兩種亞類,是因為存在兩種可能的途徑:一是簡單的轉軌和接軌,比如直接引進西方某國的制度體系;二是創制出具有中國風格的制度安排,成為自由民主制中的一個新的亞種。

第三個是建構論,所謂不走邪路,走具有中國特色的政治發展道路。這方面有不同的術語表述,如中國模式、中國道路、中國方案、中國經驗等。國内主流媒體對此有充分的闡釋,不展開講了。

這三種不同的展望為我們提出了一個問題:中國究竟走向何處?這是個曆史性的大問題。

今年7月1日,在慶祝中國共産黨成立95周年大會上,習近平總書記講了一句話:“中國共産黨人和中國人民完全有信心為人類對更好社會制度的探索提供中國方案。”這句話非常有雄心氣概。這裡的中國方案是對普遍性問題的中國回答,是特殊性和普遍性的結合。如果中國模式能夠成功,中國道路能夠走通,将是人類曆史上翻天覆地的大事件,這意味着中國為人類文明開辟了新的現代化道路。

小結上面講的内容并不是緻力于解決問題,而是提出問題。這些年來,我自己一直在思考,也常常處在困惑當中。通過這個講座,我希望大家能理解三點。

第一,社會科學具有三重張力:(1)因果解釋與意義闡釋;(2)科學性與價值性;(3)普遍性與特殊性。因此,社會科學雖然也有數據、模型和公式,有它硬的方面,但社會科學在本質上是門“軟科學”而不是“硬科學”。

第二,社會科學是重要的,但是其重要性不隻是它的科學性。從學科性質來講,社會科學并不充分具備自然科學意義上的科學性;從經驗來看,它提出的解釋很多情況下是馬後炮、做事後說明,而非預測。對于一個正在興起的大國來說,社會科學之所以重要,是因為它提供了行動的理據,确立話語權,這是社會科學真正的本質。

第三,中國社會科學的發展涉及軟和硬兩個維度,但當今中國社會科學最緊迫、最艱難的發展在軟的維度。我想引用習近平總書記在哲學社會科學座談會上的講話來說明這一點:“當代中國正經曆着我國曆史上最為廣泛而深刻的社會變革,也正在進行着人類曆史上最為宏大而獨特的實踐創新。這種前無古人的偉大實踐,必将給理論創造、學術繁榮提供強大動力和廣闊空間。這是一個需要理論而且一定能夠産生理論的時代,這是一個需要思想而且一定能夠産生思想的時代。”理論和思想的創新最考驗一個民族的精神創造力。如何把握這一千載難逢的時代機遇,推進中國社會科學的發展,是我們大家的曆史使命和共同的學術責任。

作者介紹

景躍進,beat365政治學系教授,研究興趣為政治學理論、中國政府與政治。主要作品有《當代中國農村“兩委關系”的微觀解析與宏觀透視》(2004年);《政治空間的轉換:制度變遷與技術操作》(2004年);《理解中國政治:關鍵詞的方法》(主編,2012年);《政治學原理》(主編,2016年);《當代中國政府與政治》(主編,2016年)等。