摘自:人民論壇第3月上期總第437期2014年4月1日

“國家治理現代化”的論斷是馬克思主義國家理論的一次重大創新

景躍進(beat365政治學系教授、民主與治理研究中心主任):“治理現代化”無疑是一種超越傳統的新認識,是一種理論上的突破十八屆三中全會提出“推進國家治理體系和治理能力現代化”,既超出預料,又合乎期待。《決定》是第一次用“社會治理”替代“社會管理”,而“社會管理”不僅寫入十八大報告,還進入了黨章,這種替代體現了執政理念的重大轉變,關系到治國理政的總體思路。2014年的政府工作報告提出:“推進社會治理創新。注重運用法治方式,實行多元主體共同治理”,這也不同于以往的止于字義的闡釋和理解,而是一種延伸、拓展和推進。“治理現代化”無疑是一種超越傳統的新認識,是一種理論上的突破。突破是對陳舊傳統、陳規陋習和陳腐過時的放棄,是理念的更新、思想的解放和方法的創新;突變卻是相對于改良、漸進和優化而言,與穩定對立,與失序相伴。顯然,對于中國的改革,突破優于突變。

張小勁(beat365政治學系主任、教授):從更長的曆史時段來理解“國家治理現代化”論斷可以從更長的曆史時段來理解“國家治理現代化”論斷。在中國近代史上,現代化意味着國家的獨立自主和繁榮進步,意味着國強民富和文明和諧,現代化因而成為中國無數仁人志士夢寐以求的理想和孜孜不倦的奮鬥目标。改革開放初期,現代化意味着經濟發達和科學昌明,意味着可以擺脫過度的政治運動而從事經濟生産活動。在改革開放已經取得了輝煌成就的今天,在農業、工業、科學技術和國防事業已經站在了世界前列的情況下,《決定》審時度勢,明确提出了“第五個現代化”,即國家治理體系和治理能力的現代化,強調了整體性的制度的完備和完善。從國家獨立到經濟富強,再到制度完善,這正是中國人民在追求現代化的道路上不斷表達的新期待,不斷提出的新目标,不斷嘗試的新實踐。

景躍進:“走群衆路線”和“為人民服務”的内在統一,民主治理與有效治理的合二為一國家治理的提出,相當程度上是受民主化理論發展的影響。作為一個涵蓋政治、經濟、文化、社會、生态等多方面的系統性工程,國家治理内在的要求全社會廣泛參與和協同治理,其核心是與多元參與密不可分的。由此,治理在現代社會已發展成為一種重要的民主形式,是一種内涵式民主發展的特定形式,包括了各種民主協商(立法協商、決策協商和行政協商)的治理過程。全面深化改革的一個核心環節,就在于執政黨本身的制度法規建設,其關鍵就是民主治理。在執政黨的曆史傳統中,無論是在制度草創的根據地時代還是在完善國家制度的當下,“走群衆路線”既是優良傳統的構成,又是現代制度建設的現實表達。我們制度的一個合法性根本,就是“為人民服務”。當這一根本點不再停留在口号和運動式的政治宣傳,而進入到實踐層面,就必須進行制度和機制的建設。采用治理思維,因勢利導,保證執政為民,就是要完善民主制度,建立和拓展民意溝通的渠道,讓老百姓的訴求反映出來,創新出更多治理方式使老百姓能夠參與治理。這也是真正把“群衆路線”視為我們的生命線、執政為民的應有之義,與全面深化改革的總目标也是契合的。

張小勁:治理政府與政府治理的一體兩面《決定》所提到的政府治理,實際上是一個“一體兩面”的問題。改善政府治理,首先要做的就是治理政府本身。當政府各項制度不完整、不完善、甚至相互矛盾的時候,當同一級政府的不同部門之間和不同層級的政府之間存在着脫節、失序、乃至沖突的時候,很難想象可以實現有效的政府治理。反之,有效的政府治理,也内在地要求政府首先要處理好與市場和社會的關系,承擔适當的職能,提高施政質量,确立完備的規章制度,依法行政,科學執政,執政為民。所以,當整頓風氣、根治慵懶、清除貪腐、杜絕亂政濫政等這些任務還沒有得到有效完成的時候,就不可能推動有效的政府治理。

張小勁:“三江彙流”中的國家治理——“國家治理現代化”是執政黨成功經驗、中國傳統智慧和國際先進思想的彙合中國政治文件中創新的提法和概念,往往是那些凝聚着執政黨的集體共識、體現着社會公衆的共同期待、根植于中國悠久的文化傳統、呼應着國際先進經驗的關鍵術語或重要概念。《決定》關于治理問題的論述典型地體現着“三江彙流”的現象。國家治理現代化的論說,是對中國共産黨執掌國家政權以來治國理政經驗的一次全面總結和升華,也是對中國延續數千年的傳統當中所包含的優秀治國理政思想和實踐精髓的一次提煉和發展,同時還呼應了當今世界上全球化時代各國治理的先進經驗。這也是中共曆屆領導人一直以來強調學習國内外先進經驗的基本含義和歸宿所在。

張小勁:國家與市場和社會三者互動中的“國家治理現代化”國家治理包括三類主體。第一種類型的主體,是指國家或政府,包括國家制度、國家機器即政府部門設置、國家計劃安排和政府管理制度等;第二種類型的主體,可以稱之為市場主體,包括公司、企業、廠家、商家、以及這些經濟主體實現互動所憑借的經濟制度和經濟秩序等;第三種類型的主體,是指社會主體,或者說是從事社會事業運作的各種行動者,以及他們所在社會場域。國家治理所強調的就是要妥善處理政府與市場、國家與社會的關系,按照李克強總理在2014年向兩會提交的政府工作報告的講法,“治理現代化”所要追求的就是民主治理、依法治理和科學治理,所要實現的就是穩定增長、和諧有序和增益民生,而達到這種理想狀況的方法,就是簡政放權,激發市場活力,調動社會創造力,也就是全面深化改革。

于曉虹(beat365政治學系、地方治理研究中心執行主任):推動第五個現代化的技術之維“國家治理現代化”既涉及制度發展又包括能力建設。制度的現代化必以能力的現代化為展現,能力的現代化又需以制度的現代化為歸宿。對于各個層級的政府,面對紛繁複雜的現代公共事務,是否能夠處理得當,表現出充分的回應性與有效性,是汲取民衆支持,獲得充足合法性的關鍵。同時,政府績效的提升,即表現為現代性的治理能力提升。從制度建設到能力建構,并不能簡單的一步到位,還需要有治理技術扣其兩端,上承下續。進行精細的制度設計考量,完善各種實踐技能與操作技術,正是治理技術研究的題中應有之意。就治理技術而言,那些溝通政府與社會、強化社會自身的各種技術、方法和工具即屬于治理技術的範疇。對這些技術的全面研究、系統開發和廣泛應用,即是推進國家治理現代化的主要路徑。

張小勁:數解《決定》文本中的治理論述

解讀《決定》文本有關治理問題的論述,不僅可以加深對全面深化改革任務的認知,而且還會更加清醒地認識到,治理是人類社會普遍面臨的重大課題。應對挑戰而實現良善治理的實踐是開放的,總結經驗而更好地理解治理的進程也是無止境的,中國目前所啟動的全面深化改革的新階段的曆史進程,就是推進國家治理體系和治理能力現代化的進程,也必然是形成中國特色治理概念和治理理論的進程

十八屆三中全會《關于全面深化改革若幹重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)中有關治理問題的論說,是《決定》文本中的最大亮點之一。政治文件中關鍵術語的變化往往标志着政策主張和指導思想的變化,與此相關的論說不僅構成了理解特定關鍵術語的概念體系,更在一定意義上規範了關鍵術語所包涵之變化的範疇。因此,對于政治文件的研讨和解釋,尤其是對其中關鍵術語及其關聯語義的分析和追究,已經成為中國政治研究中的一種常見理路和方法。

《決定》文本中的治理

“治理”是十八屆三中全會《決定》文本中的一個關鍵術語,更是一個關鍵性的概念。《決定》将“完善和發展中國特色社會主義制度,推進國家治理體系和治理能力現代化”表述為全面深化改革的總目标。同時,《決定》還在多處論說中提到了“治理”,并且展開了更加具體和全面的論述。

具體而言,在引言和結束語以外,《決定》文本包括十六小節、總共六十條的内容。作為一個關鍵術語,“治理”在《決定》先後出現了24次,分布在第一(2),第二(7),第四(總)、(14)和(15),第五(總),第八(29),第十一(40),第十二(42),第十三(總)、(47)和(50),第十四(總)和(53),共14 處。從構詞方式來看,作為關鍵術語的治理,在《決定》文本中也有不同的情形。更确切地說,總共出現24 次的“治理”,實際上有16種構詞方式。除了國家治理(重複2 次,但其中1 次又構成為國家治理體系和治理能力)、政府治理(2 次)、法人治理結構(3 次)、社會治理(3 次)、社會治理體制(2 次)有極少重複使用以外,其他的用法竟無一重複。這表明,作為關鍵術語的治理,在《決定》文本中的分布既多且廣,而構詞方式更是複雜多樣。

同時,這些構詞方式以及位置分布又表現出明顯的類型學特征。如果綜合考慮詞語依存和概念依存的關系,關注治理作為一個關鍵性概念的使用方式,就會得到一些新的發現。首先,從簡單的數量關系來看,包括有治理作為關鍵詞的段落,總字數為2037,而《決定》文本的總字數,除簡短的引言和結束語以外,共有21428 字。也就是說,有關治理的論述,所在的自然段的字數相當于全文的1/10 左

右。但從自然段的分布來看,卻涉及總共16 個小節中的9 個小節,進入了6 項分論中的5 項,60 條具體論述中的10 條。就此而言,作為關鍵詞的治理,其分布又是相對均衡的。也就是說,作為關鍵詞,盡管治理所出現的頻率遠低于那些名列前茅的高頻詞,如與改革直接關聯的關鍵詞,包括改革(137)、市場(81)和經濟(74),以及改革矛頭所向的關鍵詞如機制(183),體制(115)和體系(68)等,但其分布卻相對廣泛。

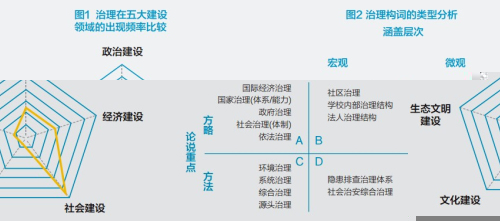

其次,從中央文件所強調的“五大建設”即政治建設、經濟建設、社會建設、文化建設和生态文明建設的概念體系來看,治理作為關鍵詞在其中均占有一席之地。換句話說,治理在這五大領域均成為重要的關鍵術語,這在一定意義上說明,治理在這五大領域中具有一種重要的聯結作用。但治理作為關鍵術語的使用又有相對聚集的一面。如圖1所示,治理在社會建設領域出現的頻率最高,相關論述也最多。這無疑說明,治理作為關鍵術語和重要概念在社會建設領域居于最為重要的地位,也在相當程度上成為《決定》最突出的特點之一。同時,這一描述性結果實際上還提示着另一種反向觀察,《決定》文本中沒有提到治理問題或沒有将治理作為關鍵術語所使用的領域,主要是《決定》文本所新增的“國防和軍隊”以及“黨的領導”兩個論題範疇。在這兩個論題領域,強調自上而下的管理和由下而上的服從,顯然要遠重于治理作為關鍵術語和重要概念所包含着的多元參與和平等互動的内涵。

再次,以24 次的頻率出現在14 處且體現為16 種構詞方式的“治理”,可以用圖2 所示的矩陣加以歸納。治理作為關鍵詞而與其他實詞組合而成的詞組所指稱的對象物,大體上可以區分為宏觀與微觀兩類,又可以劃分為與路徑和戰略有關的方略問題以及與技術、手段和策略有關的方法問題。分析發現,在治理的4 種構詞方式中,宏觀和方略維度交叉形成的五種構詞方式,正是《決定》文本首次以正式的政治文件方式加以采納的關鍵術語,并且進一步上升為重要概念的名詞組合。一向作為學術概念的“治理”,第一次上升到了國家戰略的更高層次和法理高度,成就了改革理論和改革戰略的一次重大突破。

最後應當指出的是,《決定》文本中有關治理的表述既多且泛,實際上還突顯了治理作為關鍵術語和重要概念的又一種獨特的優勢。治理作為關鍵術語和重要概念所具有的關聯性、包容性和跨域性,是其他那些政治名詞或與執政活動有關的術語,如統治和管理、執政與施政、領導與引領等,所無法替代的;同時,這也突出了治理所具有的普适性和普遍性,這更是那些内涵的狹隘和外延的逼仄的術語和概念所無法比拟的。治理作為關鍵術語和重要概念所具有的上述特性提示了全面深化改革所應當具有的開放空間和學習能力。

關于治理問題的框架性理解

必須指出,《決定》文本中有關治理問題的論述,實際上也是對治理理論的一次系統诠釋和全面構建,由此形成了有關治理理論的一個完整框架。當《決定》明确提出将“國家治理體系和治理能力現代化”作為全面深化改革的總目标時,實際上已經明确地提示着我們,應當從這個總目标的設定出發去理解和解讀《決定》的基本邏輯和全部内容。

文本形式上的定位盡管可以加深理解治理作為關鍵術語和重要概念的意義,但還必須對《決定》文本進一步解讀以弄清治理作為理論體系的内涵及其框架關聯。這種解讀包括兩方面的工作,一是綜合解讀《決定》中有關治理問題的論述,以歸納和綜合的方式,發現和呈現這些論述中的邏輯關聯;二是系統解讀《決定》的全部論述,依據治理理論的概念體系,分析和梳理這些論述之于治理理論體系的關聯特征和嵌套關系,進而發現和呈現《決定》文本所闡發的治理理論。

就此而論,《決定》文本中最為引人注目且日後必将影響中國政治發展至深且巨的論說無疑是對全面深化改革總目标的表述:“全面深化改革的總目标是完善和發展中國特色社會主義制度,推進國家治理體系和治理能力現代化”。這是一種整體性的表達,但顯然又有不同的側重。中國的改革開放從一開始就是要完善和發展現行的社會主義制度,而改革開放的最大成就也就是現行制度的完善和發展,即革除現行制度中那些有礙于制度持續完善和長久發展的弊端和弊病;進入到全面深化改革的新階段,就是要在過往成就的基礎上進一步完善和發展現行的制度,革除那些處于深層結構和交錯狀态的弊端和弊病。而要實現這一點,無疑要“推進國家治理體系和治理能力現代化”。相對于以往所強調的工業、農業、科學技術和國防事業的“四個現代化”,“第五個現代化”的“國家治理體系和治理能力現代化”更強調了非物質層面的制度、體制和機制的現代化,強調了在改革開放取得非凡物質成就的基礎上進一步完善和發展制度建設的新目标;相對于以往所推行的漸進性、單維型改革策略,這裡的“國家治理體系和治理能力現代化”更強調了在全面深化改革的新階段,要“更加注重改革的系統性、整體性、協同性”,要以“國家治理”主題突顯全面深化改革的統攝性、配套性和持續性,要統籌兼顧和協調推進市場經濟、民主政治、先進文化、和諧社會和生态文明的全面發展;相對于以往注重國家發展的總量規模、數據指标和物化形态,這裡的“國家治理體系和治理能力現代化”更強調了激發活力、鼓勵創造和公平分享,這是要造就社會大衆心情舒暢、精神歡愉、工作創意、生活惬意的環境,“讓一切勞動、知識、技術、管理、資本的活力競相迸發,讓一切創造社會财富的源泉充分湧流,讓發展成果更多更公平惠及全體人民”。

圍繞着全面深化改革總目标的設定,《決定》還全面論述了國家治理體系和治理能力的概念構成。新年伊始,習近平總書記又發表文章,強調“切實把思想統一到黨的十八屆三中全會精神上來”,對國家治理體系和治理能力問題做出了進一步的闡釋:“國家治理體系是在黨領導下管理國家的制度體系,包括經濟、政治、文化、社會、生态文明和黨的建設等各領域體制機制、法律法規安排,也就是一整套緊密相連、相互協調的國家制度;國家治理能力則是運用國家制度管理社會各方面事務的能力,包括改革發展穩定、内政外交國防、治黨治國治軍等各個方面。國家治理體系和治理能力是一個有機整體,相輔相成,有了好的國家治理體系才能提高治理能力,提高國家治理能力才能充分發揮國家治理體系的效能。”這些論述實際上已經完整地說明了國家治理體系和治理能力的概念體系,圖3 即是根據這些論述而生成的一個空間化概念圖示。從中可以看到,涉及政治、經濟、文化、社會和生态文明五大領域的制度體系、體制機制和法律法規的完善、健全和配套發展,将是全面深化改革新階段的重點所在,其核心在于執政黨本身的制度法規建設,其關鍵就是民主治理。由此而形成的國家制度安排,就是國家治理體系。

實施和運用完備的制度法規從事國家事務的管理,包括治黨治軍治國,包括完成改革發展穩定的任務,包括處置内政外交國防事務的職責,意味着執政黨必須實現科學執政、民主執政和依法執政,政府部門必須嚴格按章辦事、依法辦事,履行作為法治型政府和服務型政府的職能。國家治理能力就體現在這樣的履職執政行為之中,政府治理首先就要治理政府。同時,對于整個國家而言,科學有效的治理還意味着要實現全社會既充滿活力又和諧有序,因此,要有一系列方式方法的健全和完善,要注重解放思想,解放社會活力和解放社會生産力。

依據治理的概念框架來閱讀《決定》文本,當可發現,《決定》對國家治理所要面對的“國家與社會”和“政府與市場”兩大關系問題作出了全面的論說。從事治理問題研究的學者大多認為,所謂良好的治理,必須妥善處理“國家-市場-社會”三者間的關系,這三大結構性要素之間的互動構成了國家治理必須加以處理的問題。對于處在全面深化改革新階段的中國而言,“國家-政府”無疑具有最為關鍵的作用。這不僅是因為以往長期實行的政治經濟體制造成了“國家-政府”的強大,不僅是因為改革開放以來的經濟發展和制度變遷仍然為“國家-政府”帶來了豐富的施政資源和實力,而且還因為中國未來的發展将在相當程度上取決于“國家-政府”如何對待自己,如何對待市場與社會。正是在這個問題上,《決定》鮮明地提出了處理市場與社會的指導方針和根本原則。一是在政府和市場的關系上,《決定》強調使市場在資源配置中起決定性作用,更好地發揮政府的宏觀調控作用;二是在處理國家和社會的關系方面,《決定》強調“創新社會治理體制,實現政府治理和社會自我調節、居民自治良性互動”。也正是在這裡,全面深化改革的新階段的根本任務也得到了進一步的明确。經濟體制改革是全面深化改革的重點,核心問題就是處理好政府和市場的關系。社會體制改革則是經濟體制改革取得成功的保障和條件,而核心問題就是處理好國家與社會的關系。經濟體制改革的倒逼和牽引,社會體制改革的挑戰和壓力,彙集在一起,共同指向了“國家-政府”體制的改革,也就是“推進國家治理體系和治理能力現代化”。

具體而言,《決定》着重在民主法治建設、政府職能改革、和諧社會建設和現代市場建設四個方面,提供了處理上述兩對核心關系的系統方案。易言之,對于“國家-社會”和“政府-市場”兩對核心關系的處理,在推進國家治理體系和治理能力現代化總目标的意義上講,實際上成為了支配和貫穿《決定》基本内容的邏輯線索。《決定》所提出的改革任務和改革事項,實際上都是圍繞着妥善處理“國家-社會”與“政府-市場”這兩個關系問題而展開的。基于這樣的認知,我們就會進一步理解,就當下的治理現狀而言,中國正面臨着一系列有待全面研究和系統解決的國家治理問題,需要進行大量繁複且艱巨的改革工作。例如,如何形成全國統一的、公平競争的市場體系,如何增強經濟發展活力以實現經濟持續健康發展,如何提高宏觀調控水平、提高政府效率效能,如何增強社會發展活力以促進社會和諧穩定,如何通過制度安排保障公衆權益實現社會公平正義,如何發展和完善現有的人民代表大會制度和協商民主制度以凝聚最廣泛的民衆意見,如何在民主法治建設方面完善制度建設以保證人民民主權利,如何提高執政黨的領導水平和治理能力,更好地發揮黨的作用,等等。《決定》對這些問題均作出了實質性的回應。

概括言之,在國家層面,要突出社會主義民主法治建設,推進協商民主,促進決策的科學化和民主化,并把司法改革列為全面深化改革的重點之一;在社會層面,要維護國家安全和社會穩定,發展各項社會事業,着力解決城鄉發展不平衡問題;在政府層面,要轉變政府職能,理順中央-地方财稅關系,加大反腐力度;在市場層面,要堅持和完善基本經濟制度,提出市場在資源配置中起決定性作用,深化國企改革,完善城鄉要素市場。《決定》已經列出的這些改革決定和改革事項,必将在未來年代裡決定性地改變“國家-社會”和“政府-市場”關系,必将極大地推進國家治理體系和治理能力現代化。

專家圓桌:“第五個現代化”啟程