2014-03-04 17:44 來源:《西北師大學報》

作者:beat365 李強院長

摘要:當前,我國城鎮化最突出的任務就是要實現以人為本的城鎮化。應重視人的需求在城鎮化中的重大作用,必須區分主動城鎮化與被動城鎮化。主動城鎮化有多種途徑、多種模式,而被動城鎮化往往與人為造城、土地城鎮化、土地财政、追求短期政績、傷害群衆利益、引發社會矛盾等密切相關。應從多方面入手,切切實實解決城鎮化中就業、住房、農村土地宅基地等一系列難題,才能變被動城鎮化為主動城鎮化。在多種模式的城鎮化建設中,應更加重視縣域經濟,重視就地城鎮化、就近城鎮化建設,這樣才更容易實現主動城鎮化。

關鍵詞:主動城鎮化;被動城鎮化;縣域經濟;就近城鎮化;就地城鎮化

在我國當前城鎮化的建設中,人們越來越認識到:城鎮化的核心是“人的城鎮化”。與人的城鎮化相反的概念是“物的城鎮化”、“土地城鎮化”,這樣的城鎮化,忽視了作為主體的人的核心地位,忽視了城鎮化的最重要目标是為了人的福祉或生活水平的提高。人的城鎮化是尊重人的主體地位的城鎮化,真正以人為本的城鎮化一定要符合參與城鎮化的廣大老百姓的意願,也就是要實現主動城鎮化,避免被動城鎮化。

一、什麼是主動城鎮化?什麼是被動城鎮化?

城鎮化或城市化①是指,在近現代工業化發展進程中,人口大量遷入到城市聚集居住、聚集生産、聚集生活的一種社會現象。城市化是現代化發展的重要标志,是現代化進程中一種不可阻擋的趨勢。雖然自古就有城市,但城市化卻标志着,人類文明發展史進入到一個新的曆史階段。在現代政治經濟活動中,城市有着明顯的優勢。聚集生産、聚集生活帶來了巨大的集約化效應。與農村相比,城市有着更高水平的教育、醫療、社會保障,城市生活便利、城市生活豐富多彩、城市對于年輕人有着巨大的吸引力。雖然我們并不否認農村田園生活的優點,但農村還是無法抗衡城市的綜合優勢。所以,追求城市生活是人類正當的要求。正因為城市生活有如此多的優點,目前,全世界大多數人口生活在城市裡。在遷居自由的情況下,絕大多數人會選擇在城市居住。

所謂“主動城鎮化”、“被動城鎮化”是從進入到城鎮、城市的人的主觀意願角度對于城鎮化、城市化的區分。在工業革命與城市化最先發生的英國,當年就明顯可以區分“主動城市化”與“被動城市化”。英國的圈地運動,用暴力将農民從土地上驅趕出去,流入城市,顯然屬于被動城市化。

當今世界上,無論就城鎮化人口上升的規模還是速度而言,我國都居于世界最前列。在我國城鎮化的實踐中,既可以看到人們為追求美好生活而定居城市的主動城鎮化,也可以看到,在大規模拆遷改造中想留守故土而不成的被動城鎮化,有些甚至還引發了群體事件。

本研究依據的一手數據有兩類:一是“beat365經濟社會數據中心”2013年8月剛剛完成的“中國城鎮化與勞動移民研究”問卷調查,在全國30個省、直轄市、自治區采用多階PPS分層抽樣方法選取樣本,總樣本12600個;另一類是2012年暑期至2013年1月beat365社會學系在河南舞鋼地區和四川德陽地區進行的問卷調查。這兩類數據,分屬大樣本調研和地區調研,各具特色,可以互相補充。

在全國的大樣本調查中,我們詢問所有農村戶籍的被訪者:“如果有機會将戶口轉為城鎮非農業戶口,您是否願意?”結果回答“願意”的僅38.1%,61.9%都回答:“不願意”。從這個數據看,全國所有持農業戶口的人(包括留在農村的和外出打工經商的),有主動意願轉為城鎮戶籍的比例不算高,不到四成。當然,這裡面的因素十分複雜,并不能因此而将其餘的六成都歸入被動城鎮化群體。因為“轉戶口”與是否願意到城市裡工作、生活,涵義很不一樣。近來一些農村學生考上大學,也不願轉戶口,因為這樣可以保留他們在農村的各種權益,但這不意味着他們畢業後不在城市裡就業。對于這個問題,下文還有進一步的分析。

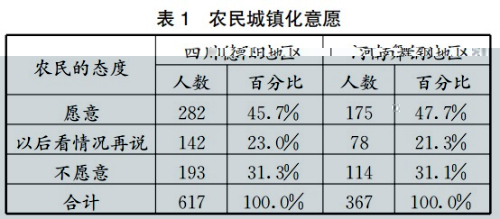

在四川德陽與河南舞鋼,我們的調研問題是:“您是否願意放棄承包地,獲得城鎮戶口以及與城鎮化職工一樣的社會保障?”

注:分項數據均采取百分比小數點後一位四舍五人的方式,故合計時會出現0.1%的出入,本文均忽略不計。下同。

從意願上看,農民的态度比較分化,雖然有45-47%的農民願意城鎮化,也就是說可以歸為主動城鎮化,但是,31%以上的農民表示不願意城鎮化,如果硬讓他們城鎮化,那就隻能歸入“被動城鎮化”。不可忽視的是,還有21-23%的人處于觀望狀态,如果他們最終也是選擇不願意放棄承包地的話,那麼被動城鎮化的比例會大幅度上升。

總之,多項調研證明,在城鎮化問題上,農民的意願很不一緻,是分化的。這其中的核心是利益問題,由于農民本身有分化,所以,取得一緻意見很困難,自然就會有主動和被動的區别。

先看看主動城鎮化。根據“國家人口和計生委”流動人口司的調研,2011年底,全國流動人口2.3億,其中農村戶籍流動人口約1.77億,該研究還預測到2015年、2020年和2030年,我國流動人口規模分别為2.5億、2.8億和3.1億,而農村戶籍流動人口将分别達到1.9億、2.1億和2.3億。[1](PP. 3-5)農村流動人口的主體是流入城鎮的打工族及其家屬,他們進城的目标是賺錢,僅從這點上看,他們一般是主動外出。那麼,是否就可以認為是主動城鎮化呢?情況并不這樣簡單。

外出打工者大體上分為兩類。一類外出打工僅僅是為了賺錢,完全沒有留在城鎮的打算,調查證明,這類打工者,年齡大一些的比例也相應高一些。另一類外出打工除了為掙錢以外,也想留在城鎮,不想回到農村了,調查表明,這類外出者,年齡越輕比例越高,也就是說,所謂“80後”、“90後”的新時代農民工,大部分不想回到農村了。所以,從趨勢上可以判斷,未來中國,主動城鎮化的比例會逐漸攀升。

除了打工者外,主動城鎮化的另一個比較重要的群體是來自農村的大學生。目前,每年進入到城市裡的來自農村的大學生,以及每年從大學、大專學校畢業的原本是來自農村的畢業生都分别有大約350萬人,并且還在逐年攀升。來自農村的大學、大專畢業生,父母節衣縮食讓他們進城念大學,畢業生和父母的共同期望當然是畢業後留在城裡。我們也看到很多這樣的成功案例,大學畢業以後,随着職業的成功,他們還将父母請到城裡來,實現了全家城鎮化。這當然也是典型的“主動城鎮化”。

從農村流入城市的除打工者外,也有一些經營者。很多人生活已經穩定,不少已經有了穩定的就業、穩定的經營地點、穩定的住房,全家都遷居在城市或城鎮裡,孩子也已經習慣了這裡的教育,他們也很希望留在城市裡。所以,成功的打工者、成功的經營者和大學畢業生,他們是城鎮化意願最迫切的群體。這些人的主動城鎮化,無論對國家還是他們個人,都是好事情。

再看看“被動城鎮化”。被動城鎮化最典型情況就是農村地區的大規模整體征地拆遷,出于各種原因,在征地拆遷中會有不同比例的農民有抵觸心理,有些甚至矛盾激化,發生群體抗争事件。當然,大規模征地拆遷也有不同類型的項目,有些是大型工業工程、水利工程、交通工程項目,這些很多都不是與城鎮建設相關聯。本文研究的僅是那些因城市發展、城市擴展、建設新城鎮的大型工程,大規模整體征地拆遷改造的結果是将被拆遷改造地區的農民轉為城鎮市民。

目前,這些征地拆遷的進程往往取決于怎樣補償,如果補償标準高農民就願意,标準低就不願意。當然,筆者在實地調查中發現,被拆遷改造地區的農民心理十分複雜。筆者調研中詢問:是否願意搬遷,最初在問卷填答時,村民回答:“願意”,問卷緊接着的問題是“為什麼願意?”村民回答:“因為是政府讓搬的。”這就有問題了,再仔細詢問村民們自己的主觀意願,大多數村民說:“哪個願意搬?”所以,在征地拆遷問題上,主動的往往是少數,被動的往往是多數。

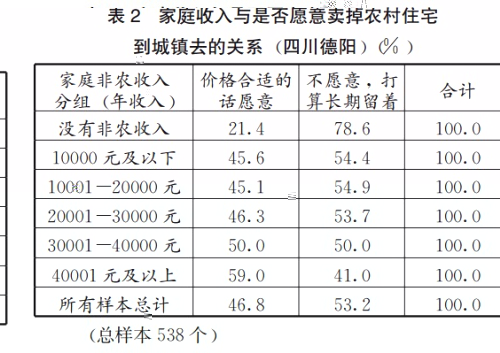

除了補償标準外,農民的意願也與他們自身的條件(比如,年齡、家庭收入等)密切相關。僅從家庭收入看,四川德陽的調查數據如下。

表2顯示,那些非農收入(打工收入、經商收入等)比較高的家庭,願意賣掉農村住宅搬到城鎮居住的比例要高一些。反之,那些完全沒有非農收入的家庭,即使價格合适,他們大多數也不願意賣掉農村房屋進城。

目前農村的現狀是,真正富有的農民是少數,所以,要實現城鎮化意願上的主動還是難度很大的。

二、被動城鎮化何以屢屢發生?

通過上文分析看到,主動城鎮化是我們所期望的,而被動城鎮化是一個負面的概念,意味着農民在沒有主動參與的意願下,僅僅被拆遷、被上樓,這樣的城鎮化當然屬于“不以人為本”的城鎮化,是違背我國新型城鎮化的基本目标和基本原則的。為什麼這種違背原則的被動城鎮化卻又會屢屢發生呢?

1.土地城鎮化、“人為造城”與地方政府的政績

近年來,我國城鎮化急速推進的最重要動力來自地方政府。城鎮化從外觀、景觀上看,确實極大地改變了一個地方的面貌,林林總總的嶄新建築,确實使人們感到發展的巨大成績。而我們目前的領導任期制也确實使得在任的各級領導有強大發展壓力和發展沖動,而迅速推進城鎮化就是最直觀的大事業、大成就和大發展。

但發展也有兩種完全不同的涵義:内涵式發展往往比較慢,這種發展可以真正實現人的發展,但它不具有直觀的特點;而外延式發展,會成為有任期緊迫感的領導們最容易采取的發展方式,這種發展方式有嚴重的問題。這裡以表3試作說明。

城市建成區面積指在城市行政區所轄範圍内經過征用土地和實際建設起來的非農業的建設用地,它是衡量我國城鎮化建設的重要指标,直白地說就是指已經被征用為城市土地的部分。表3顯示,被城市征用的土地擴張了69.8%,但是人口的城鎮化卻遠低于土地的城鎮化。

地方政府擴張城市建設用地的一個十分重要的動因是所謂“土地财政”。衆所周知,在土地财政中存在着嚴重的不公平交易問題。一些地方政府憑借公共權力,整合集體土地,有的甚至強行征地拆遷,低價征收,在招拍挂中獲得巨大利益。這方面的研究已經很多,[2]恕不贅述。

2.對于土地法規、土地政策的反省

為什麼“土地财政”會成為全國各地政府的普遍現象呢?這與我們的土地法規、土地政策有直接關系。根據憲法,我國奉行的是土地公有制,包括兩種公有制:城市土地屬于國家所有,“農村和城市郊區的土地,除由法律規定屬于國家所有的以外,屬于集體所有;宅基地和自留地、自留山,也屬于集體所有。”[3](P10)土地公有制的目的是為了實現全體公民的共同的利益,是為了避免在土地的利益上多數人受損、少數人獲利,其初衷是很正确的。但是,在我國城鎮化土地的實際征用和操作過程中,卻常常違背了這一初衷。我們知道,城鎮化征用土地,立即帶來了該地塊價格的暴漲,而土地價格暴漲的利益究竟被誰拿去了呢?衆多案例證明往往是某些利益集團或少數人。按照公有制土地的本意,土地利益的最大獲益者應該是廣大公衆,也就是說,城市土地的最大獲益者應該是全體人民。農村土地集體所有,最大獲益者應該是該土地上的全體村民。實際上并不是這樣。土地利益的分解是個非常複雜的過程,下面試做剖析。

按照法規,土地被征用變為國有土地以後才可以成為建設用地。成為建設用地以後,有些是用于公共服務項目,如建設學校、醫院、體育場所等,這些往往采取劃撥方式。有些屬于工業用地,根據工商業項目的不同性質,出讓方式也是多種多樣。一般而言,利益比較巨大的是住宅用地,政府采取招拍挂方式賣給開發商,政府獲得巨大的土地出讓金,從法理上說,這筆巨大的土地出讓金性質上是國有的或全民所有的财産,但實際上,很難實現它的全體人民的屬性。開發商拿到土地以後,也分得了巨大的利益,由于近20餘年我國城鎮建設用地的價格一路暴漲,所以,在建設過程中,越是囤積土地時間長的開發商越是獲得了巨大的收益。當然,開發商要對原住地居民給予地上物的補償,20年前這種補償的價格是很低的,而近來拆遷的地上物補償價格急劇攀升,今天,在特大城市、大城市的市郊、周邊農村,被拆遷者獲得巨額補償金的也并不罕見。這樣,早年拆遷低補償的家庭産生極大的心理不平衡感,甚至導緻矛盾激化的事件頻頻發生。最後,房屋的購買者,如果是在七、八年以前購買了房屋的,由于近年全國各地城鎮住房價格飙升,早期的購房者也獲得了房地産巨大增值的利益。但是,多數老百姓卻由于在銀行存着自己的“保命錢”而沒有獲利,而當年一部分“先富起來的人”大批量購房,而今獲得了巨大的利益。通過以上分析,我們看到,巨大的土地利益獲得者有四類主體:地方政府、開發商、近期的原住民和早年的住房投資者。通過對于這些利益獲得者的分析,我們确實難以看到公有制土地本來應該體現的屬性:讓全體國民共享土地增值的利益。

公有制土地在操作的細節上,漏洞也比較多。譬如,土地大面積開發過程實際上隻有極少數開發商在博弈,廣大公衆根本無法參與。按照目前的土地法規,土地隻有轉到政府手中變為國有土地以後才能夠轉變土地功能,變為建設用地。土地在農村、農民手中隻能用作耕地,不能變為建設用地,所以,集體所有就成為一句空話。總之,土地政策表面上是非私有的、表面上對公衆有利,其實,往往對于大多數人是不利的。按照此種土地政策,多數老百姓隻有被動接受,幾乎别無選擇。

當然,近幾年,由于拆遷補償标準大大提高,也由于民間抗争的力量逐漸壯大,被拆遷者也大大分化。目前的土地補償政策也帶來兩種極端的現象:一種是早期利益嚴重受損的農民,另一種是近來在抗争中一些“釘子戶”獲得了暴利,這兩種現象都不符合公有制土地制度的基本理念。

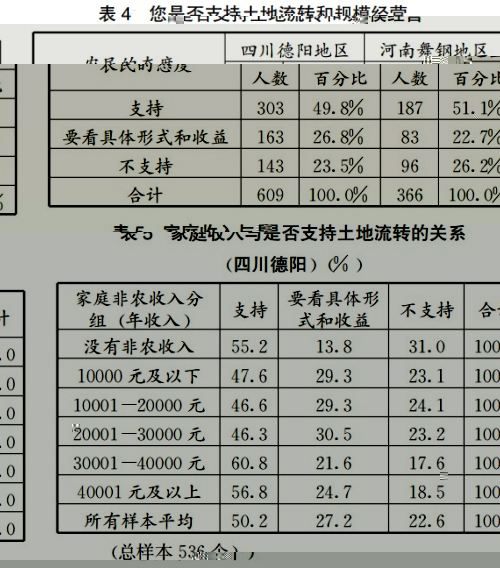

調查中,我們也詢問了農民對于土地流轉的看法,參見下面兩個表。

從表4和表5可以看到,兩個地區的農民立場相似,對于土地流轉的态度是分化的。雖然多數農民還是支持的,但是,如果将反對的和要看具體形式和收益才能決定的農民加起來的話,兩個地區都占到了農民的一半。表5顯示,在沒有打工收入、僅僅靠種地為生的農民中,反對土地流轉的占到31%,也是不低的比例。從總的分布上看,外出打工收入高一些的家庭,支持土地流轉的比例略高一些。當然,土地流轉不意味失去土地,兩個地區土地流轉方式包括:村集體統一經營、與外來公司合作、農戶成立農業合作社等。所以,即使土地流轉了,農民也還能獲得土地利益,所以,如果是完全失去土地,那麼,反對者會明顯上升。

3.政策不到位,傷害了群衆利益

被動城鎮化的發生,往往是因為城鎮化過程中很多政策缺位或不到位,結果是老百姓感到利益明顯受損。這裡面的一個核心問題是土地或宅基地的補償金問題。雖然,國家在農民的征地補償、宅基地補償方面有一系列的法規,并且在近年的法規修正案中,大大提高了補償的标準。但是,在各地實施補償的細則方面,情況還是相當複雜的。一般而言,土地、耕地、林地的補償标準要更明确一些,而宅基地住房的補償難度就要大很多。因為,住房涉及到原來房屋本身的面積、後來搭建的面積、院落的面積、住房的質量、住房的朝向等等細節,這容易導緻房屋價格計算上的分歧。

本次beat365經濟社會數據中心的全國大調查詢問了關于農民承包地被征用後的補償問題。在被征地拆遷的樣本中,詢問:“政府或開發商承諾支付的補償金,您家是否全額領到這些土地補償金?”結果回答,全部領到的占58.3%,部分領到的占14.8%,沒有領到的占21.5%,還有5.4%屬于其他情況。這表明,政策不到位的占到36.3%,超過了三分之一。從這個百分比的簡單列舉中,我們就可以理解,為什麼被動城鎮化的現象比比皆是,先不要說農民願意不願意上樓了,就連答應的補償金不到位的現象都比較普遍,可見問題之嚴峻。

土地被征用以後,農民遇到的最大問題就是生計來源或就業問題。本次全國調研詢問了:您家的土地被征用後,政府或開發商有沒有為您或家人提供就業機會?回答結果是:沒有提供的占96.7%,提供的僅占3.1%,還有微小樣本屬于其他情況。所以,城鎮化對于原本習慣于農業勞動的農民來說,最大的難題還是未來的生計。與城裡人相比,農民在城鎮就業上沒有任何優勢,他們所熟悉的農業勞動技能突然失效,實際上就意味着與城鎮原居民比較處于技術、技能、文化上的劣勢地位。費孝通先生在其名著《鄉土中國》中,曾經告誡城裡人不要以為農民愚蠢,其實在農村生活的環境中,農民的生存技能、生活技能恰恰是城裡人很缺乏的。[4](PP. 12-24)但是,城鎮化将原本在農村文化符号體系中具有特殊本領的農民置于他們完全不熟悉的城市文化符号體系中來,他們當然成了城市文化符号體系的底層。

總之,政策不到位或政策缺失往往會造成農民在城鎮化上極其矛盾的心理狀态。上文已述,beat365經濟社會數據中心的調查在問所有農村戶籍的人是否願意轉為城鎮非農業戶口,結果是38.1%的被訪者願意,61.9%的不願意。然而,詢問農民工有沒有打算返回家鄉去就業?69.5%的人不打算回鄉就業,打算回鄉就業的僅占25.3%,還有5.2%做了其他選擇。這說明,農民一旦外出打工以後,多數人就不想再回到農村去,但是,讓他們放棄農村的承包土地、宅基地,他們也不願意。所以,核心問題是應探索使得已經進城有了穩定就業、穩定收入的農民工在獲得合法财産權益的基礎上的退出機制。隻有這樣,才能夠從被動城鎮化轉為主動城鎮化。

三、怎樣實現從被動城鎮化向主動城鎮化的轉變?

目前的城鎮化,問題叢生,最突出的問題之一就是主動城鎮化動力不足,被動城鎮化矛盾凸顯。如果隻是政府有動力,老百姓沒有動力,這樣的城鎮化肯定困難重重。怎樣從被動城鎮化為主轉變為主動城鎮化為主的局面呢?

1.真正實現以人為本的城鎮化

李克強總理多次反複強調:城鎮化的核心是人的城鎮化。人的城鎮化就是以人為本的城鎮化,就是将城鄉居民的利益置于首要位置的城鎮化。更具體地說,對于農民、農民工而言,以人為本的城鎮化,要完成三大任務:第一,實現生産方式的轉變,這不僅是指從農業生産轉為工業、服務業等非農産業,也包括農業本身從傳統的自然經濟、小農經營方式轉變為現代産業運營方式。所以,實現生産方式的轉變并不是不要農業或忽視農業,而是完成農業現代化的轉變,其結果與城鄉一體化、城鄉統籌是一緻的;第二,實現生活方式的轉變,實現農民、農民工以及廣大農村的生活方式融入現代文明體系,形成現代文明的生活方式與生活理念,包括将現代文明的生活方式引入到新農村的建設之中;第三,實現社會權利、權益的公平公正,這包括權利公平、機會公平、規則公平等一系列的社會體制、機制的建設和完善,這當然也包括城鄉要素的平等交換。

如果真正實現了人的城鎮化,實現了以人為本的城鎮化,那一定是主動城鎮化,而不是被動城鎮化。為此,就要做到以下三點。第一,城鎮化一定要尊重所有參與城鎮化的人的意願。那麼,在群衆意願不一緻的情況下該怎麼辦呢?這就要建立科學、民主、法治、公正的決策機制,該機制的基本原則是:“最大多數人的最大利益”。第二,實現“參與式決策”。城鎮化涉及到區域内的巨大人群,城鎮化涉及到區域内每一個人的切身利益,為了讓大家取得共識,一個最為基本的措施就是要讓大家參與進來,成為城鎮化的主人,而不是簡單地被城鎮化。第三,信息公開透明。越不公開、越不透明,越是少數人的暗箱操作,老百姓就越會感到有“貓膩”,抵制的心理就會越強烈。從邏輯上說,信息越對稱,交換就會越公平。

2.實實在在解決老百姓城鎮化中的難題

以上隻是講了城鎮化中奉行的原則。要真正實現主動城鎮化,還必須實實在在解決真問題。筆者歸納了一下,最主要的問題有五個:就業、住房、農村土地宅基地、戶籍和社會保障。限于篇幅,這裡隻談前三個問題。

對于農民、農民工來說,城鎮化首先意味着生産方式的轉變,而大量農業人口轉入非農就業崗位上來,就需要有強大的産業支撐。所以,每個地方在城鎮化規劃之初,首先要做好産業規劃、就業規劃。隻有以産業發展為先導的城鎮化才是可持續的城鎮化。從不同産業對于勞動力吸納的能力看,第三産業、服務業對于勞動力吸納的能力最強,而我國的服務業需要從過去的“粗放型”向“精細型”轉型,這個領域有廣闊的發展餘地。另一方面,從農民、農民工本身的角度看,也需要強化他們的技能培訓,提高他們的職業技能和就業能力。

其次是住房問題。根據國家統計局《2011年農民工監測調查報告》[5],受雇農民工的住房,由雇主或單位提供的占32.4%,在工地或工棚居住的占10.2%,在生産經營場所居住的占5.9%,與他人合租住房的占19.3%,獨立租賃住房的占14.3%,僅有0.7%的外來農民工在務工地自購房屋,另有13.2%的農民工是近距離外出打工回家居住。所以,從住房角度看,目前,絕大多數農民工都不具備在城鎮穩定居住的條件。在此意義上可以說,農民、農民工城鎮化的最大難題恐怕是住房問題。筆者以為,住房問題要區别對待,特大城市、大城市、中等城市、小城市和小城鎮的解決方案會有很大差異。對此,筆者另有文章闡釋,此處不贅。

同時,住房問題又與農民土地宅基地的流轉、要素交換密不可分。城鎮化必然要求農民進城,這樣,農民原有的承包地、宅基地和房屋怎樣作為要素、資産交換到城市、城鎮中來?這是一個大學問。在這裡,核心是要賦予農民住房、土地等的平等财産權利,要探索和建立實現城鄉資産、财産、生産要素合理、平等交換的機制。

其實,在這方面,全國各地都作過很多試驗,如成都試驗、廣東試驗等等。本次beat365經濟社會數據中心的全國調查也涉及到宅基地和房屋補償問題:“您覺得您家房屋拆遷補償的标準是否符合當地的市場價值?”結果回答“基本符合市場價值”的占29.6%,認為“低于市場價值”的占34.9%,“高于市場價值”占2.3%,另有22.3%回答:“不清楚,說不好”。所以,真的想實現合理、公平、公正的補償還需要做很多試驗,以建立和完善此領域的法律、法規、體制和機制。

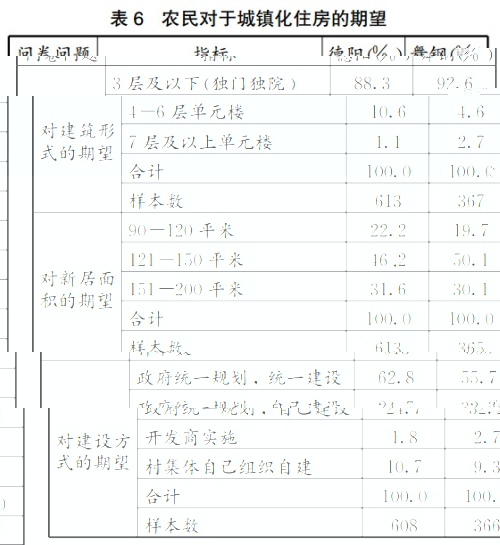

本次兩個地區的調研,也詢問了農民對于城鎮化住房的期望,參見表6。

從表6可以看到,農民對于城鎮化後住房的構想依然受到農村住房模式的影響,所以,高比例的農民(88.3%和92.6%)都是希望:3層及以下的獨門獨院,這很類似于城裡人說的“别墅”了。這也很好理解,因為,農村住房的特點就是空間很大,農民習慣于這種能夠擺放很多東西的院落。由此可見,城鎮化中住房問題的解決以及城鄉要素的合理交換還任重而道遠。

3.深刻認識城鎮化是一個較長的曆史過程

我國的城鎮化與世界上多數國家比較,是比較滞後的,所以筆者也稱之為“滞後型城鎮化”或“後發型城鎮化”[6](PP. 3-6)。由于滞後,所以,趕超的心情比較迫切,但越是這樣,我們越要尊重城鎮化發展的規律。世界上經濟發達國家,如英國、法國、美國等,都用了百年甚至幾百年時間完成了城市化的進程[7],之所以需要這樣長的時間,是因為城市化不是簡單地蓋房子或物質建設,它需要整個社會生産方式、生活方式的轉變,需要幾代人的适應與融合,它是一個社會轉型的過程。

近來,全國各地有大幹快上的傾向,不少地方大張旗鼓合并村莊,建設小城鎮中心點。據國内媒體披露,我國自然村從10年前的360萬個,減少到現在的270萬個,平均每一天都有80至100個村莊消失[8]。這樣的城鎮化思路首先就不符合“城鎮化的核心是人的城鎮化”的原則。筆者在調研中與這類合并村莊的居民訪談,感到問題很嚴峻。這些合并村莊的居民大多是被動的,是該地區合并村莊規劃定下後,被動拆遷合并的,雖然一些地方還保留農民的耕地,但是,農民的憂慮在于他們距離耕地更遠了,生活更不方便了,所以農民根本沒有主動性。如果說有主動性的話,一些城裡來的外來購房者倒是看中了這些新建中心點的田園風格。最大的問題是,農民的就業問題沒解決,不僅沒有通過城鎮化改善他們的生活,反而加重了他們的生産與生活負擔。

同樣,對進城打工的農民來說,他們是否能夠在打工地穩定下來,也是一個十分複雜的過程。改革開放30多年來,多數外出打工、經商的農民還處于一種“循環流動”的狀态,能夠在打工、經商的城市、城鎮中穩定安頓下來的農民人數很少,這一點,從上文揭示的全國僅有0.7%的外來農民工在打工地購買了房屋就可以得到印證。本次beat365經濟社會數據中心的調研數據證明,外出農民工内部在城鎮定居還是返鄉的問題上也有很大差異,我們将外出農民分為四組:90後(1990年以後出生)、80後(1980-1989年出生)、60-70代(1960-1979年出生)和50代(1959年以前出生)。結果發現,準備将來回家鄉村莊就業的,90後比例為5.7%,80後比例為9.8%,60-70代為23.8%,50代為50.8%。所以,越是年輕的農民工準備回村的比例就越低,越是年齡大的農民工準備回村的比例就越高。這就證明,我國的城鎮化一定是要通過幾代人的變遷才能完成的。

由以上數據可以得出兩個結論。其一,從未來發展上看,城鎮化的大趨勢沒有人能夠阻擋,年輕人希望在城鎮中生活的意願沒有人能夠阻擋。其二,代際的變化是個比較緩慢的過程,既需要外出流動的農民逐步适應,也需要城市、城鎮方面的多種政策措施、物質環境的準備。所以,從被動城鎮化向主動城鎮化的轉化,與城鎮化是個較長的曆史過程是同一個道理。

4.城鎮化有多種模式,就近城鎮化、就地城鎮化都是城鎮化的重要方式

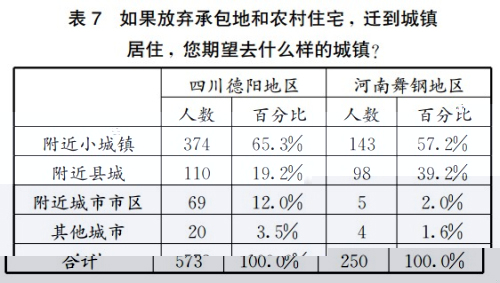

本文要特别強調的是,一定要認識到我國的城鎮化是多種模式的,不要僅僅将農民進城甚至到大城市去才看成是城鎮化。其實,目前,我國特大城市如北京、上海、廣州已經不堪重負,人口已經大大超載。所以,城鎮化應該是大、中、小城市和小城鎮并舉。筆者的課題組在研究中特别強調,目前,應大力發展縣域經濟,注重以縣城為中心的城鎮化[6](PP. 3-6)。縣域城鎮化(包括小城鎮)的思路比起過去的單純提小城鎮的思路在城鎮建設的規模上擴大了一些,所以,可以說是中小城鎮發展的思路。這樣,既突出了城鎮建設的規模化、集約化效益,也在一定程度上集中了經濟規模,這對于有效投資、擴大就業、保護環境、便利城市生活都是好事情。從農民、農民工的角度看,縣域經濟、中小城鎮既符合中國老百姓認同鄉土文化的特點,也為他們提供了更高水平的教育、醫療等公共服務條件。本次beat365經濟社會數據中心的調研也支持了這樣的思路,問卷中問外出打工者:“如果回鄉就業最希望回到哪裡?”回答結果:選擇鎮的14.3%,選擇縣城的31.7%,選擇地級市的21.7%,選擇省會城市的14.9%,選擇回村的17.4%。另外,beat365社會學系在兩個地區的調研結果也印證了類似的意向。參見下表。

表7顯示,本地農民選擇城鎮化,大多數還是選擇附近的小城鎮和縣城,這個數據比前面的數據比例高,是因為前面數據問的是外出打工者,而這個數據問的是村裡沒有外出的人。

總之,既然多數農民、農民工對于他們所期望的城鎮化選擇的是中小城鎮,那麼,隻有符合他們期望的城鎮化才是主動城鎮化。對于這種選擇家鄉附近的城鎮化,筆者也稱之為“就近城鎮化”與“就地城鎮化”,筆者認為這是具有中國特色的城鎮化的重要方式,這樣的發展模式使得資源不至于過高地集中于少數地區,體現了資源配置的社會公平。同時,在操作上比較容易,會縮短遷徙的距離,更容易實現社會穩定。簡言之,“就近城鎮化”與“就地城鎮化”的方式,更容易實現主動城鎮化,避免被動城鎮化。