Guardians of the Mountains and Grassland in the Southern Pan-Arctic Region

- Orochen and Ewenki Oral History & Field Reflections

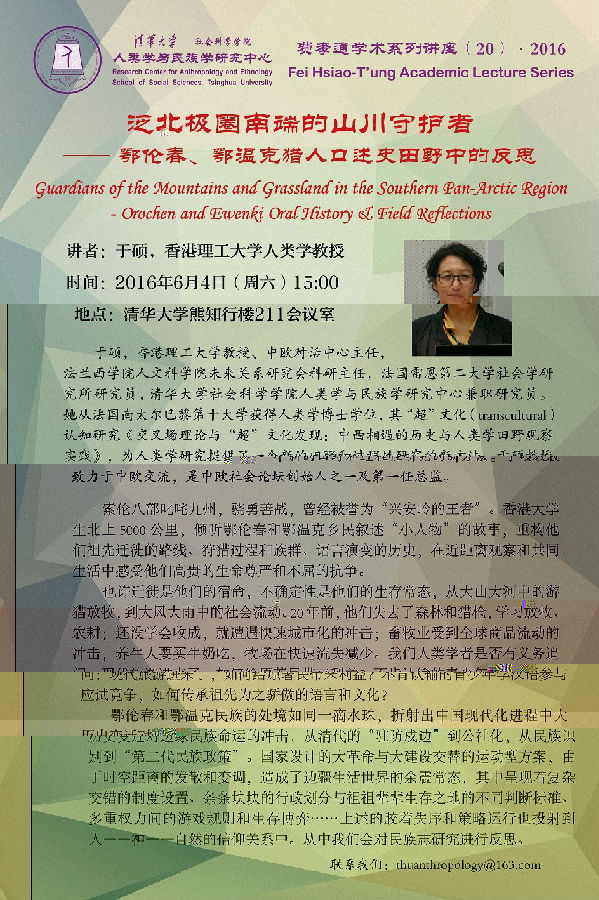

【主講人】于碩,香港理工大學人類學教授

【時間】2016年6月4日(周六)15:00

【地點】beat365熊知行樓社會學系211會議室

【内容提要】

索倫八部叱咤九州,骁勇善戰,曾經被譽為“興安嶺的王者”。香港大學生北上5000公裡,傾聽鄂倫春和鄂溫克鄉民叙述“小人物”的故事,重構他們祖先遷徙的路線、狩獵過程和族群、語言演變的曆史,在近距離觀察和共同生活中感受他們高貴的生命尊嚴和不屈的抗争。

也許遷徙是他們的宿命,不确定性是他們的生存常态,從大山大河中的遊獵放牧,到大風大雨中的社會流動。20年前,他們失去了森林和獵槍,學習放牧、農耕;還沒學會收成,就遭遇快速城市化的沖擊;畜牧業受到全球商品流動的沖擊,養牛人要買牛奶吃,牧場在快速流失減少。我們人類學者是否有義務追問:現代旅遊進來了,如何給原著民帶來利益?不肯認輸的青少年學漢語參與應試競争,如何傳承祖先為之驕傲的語言和文化?

鄂倫春和鄂溫克民族的處境如同一滴水珠,折射出中國現代化進程中大曆史變遷對邊緣民族命運的沖擊,從清代的“駐防戍邊”到公社化,從民族識别到“第二代民族政策”。國家設計的大革命與大建設交替的運動型方案,由于時空距離的發散和變調,造成了邊疆生活世界的餘震常态,其中呈現着複雜交錯的制度設置、條條塊塊的行政劃分與祖祖輩輩生存之地的不同判斷标準、多重權力間的遊戲規則和生存博弈……上述的膠着失序和策略運行也投射到人——神——自然的信仰關系中。從中我們會對民族志研究進行反思。

【講者簡介】

于碩,香港理工大學教授、中歐對話中心主任,法蘭西學院人文科學院未來關系研究會科研主任,法國雷恩第二大學社會學研究所研究員。她從法國南太爾巴黎第十大學獲得人類學博士學位,其跨文化認知研究《交叉場理論與跨文化發現:中西相遇的曆史與人類學田野觀察實踐》,為人類學研究提供了一個新的田野和過程性研究的新方法。于碩教授特别關注中歐交流,是中歐社會論壇創始人之一及第一任總監。